Il 26 maggio 1981, esattamente 44 anni fa, il Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani rassegnò le dimissioni in seguito al suo coinvolgimento nello scandalo della Loggia Propaganda 2, meglio nota come P2: non solo una loggia massonica ma anche un’organizzazione criminale, che si muoveva nell’ombra con l’appoggio di alcune delle più alte cariche dello Stato. Si tratta di una vicenda che scosse l’opinione pubblica italiana, rivelando una serie di influenze tra politica, finanza, militari e servizi segreti.

Fondata nel 1877 come Propaganda Massonica all’interno del Grande Oriente d’Italia (GOI), la P2 nasceva con lo scopo di proteggere l’identità di affiliati di spicco, come politici e intellettuali, i cui nomi venivano custoditi in segreto dal Gran Maestro; tra questi troviamo figure di primo piano dell’Italia unita, da Giosuè Carducci a Francesco Crispi. Soppressa durante il fascismo, fu ricostituita dopo la Seconda Guerra Mondiale con il nome di Propaganda 2, ma la sua vera trasformazione avvenne negli anni ’70 sotto la guida di Licio Gelli.

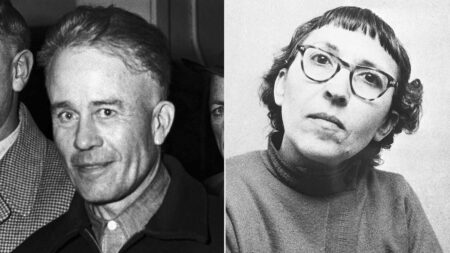

Licio Gelli, imprenditore toscano con un passato ambiguo tra fascismo e antifascismo, prese le redini della P2 nel 1970. Sotto la sua direzione essa divenne un centro di potere parallelo, un’organizzazione che reclutava personalità influenti: ministri, generali, banchieri, giornalisti, persino capi dei servizi segreti. La segretezza era il suo marchio: gli affiliati, spesso ignari l’uno dell’altro, venivano iniziati “all’orecchio” o tramite rituali non convenzionali, lontano dai templi massonici. Gelli, con il suo carisma e le sue connessioni, costruì una rete che spaziava dall’Italia all’America Latina, toccando anche figure come Juan Domingo Perón in Argentina.

Nel 1981, durante un’inchiesta sul banchiere Michele Sindona, la Guardia di Finanza perquisì la villa di Gelli ad Arezzo, scoprendo una lista di quasi 1000 affiliati nonché il cosiddetto Piano di Rinascita Democratica. Si trattava di un documento che delineava con dovizia di particolari il progetto della Loggia di assumere il controllo delle istituzioni italiane: ridurre i partiti a due grandi blocchi, sottomettere la magistratura al potere esecutivo, controllare i media e riformare il mercato del lavoro in senso classista. Tra i nomi citati per il “reclutamento” c’erano politici di spicco come Bettino Craxi, Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani.

La scoperta della lista, resa pubblica nel maggio 1981, suscitò scompiglio in tutto il Paese: tra gli iscritti c’erano 2 ministri in carica, 5 sottosegretari, generali della Guardia di Finanza, capi dei servizi segreti e personaggi come Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo. Lo scandalo costrinse alle dimissioni il Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani e portò alla nascita della Commissione parlamentare presieduta da Tina Anselmi, che definì la P2 un’organizzazione “criminale ed eversiva”. Le indagini collegarono la loggia a eventi gravi, come la strage di Bologna del 1980, di cui Gelli fu riconosciuto mandante e finanziatore, e a depistaggi che ostacolarono il corso della giustizia.

Sciolta ufficialmente nel 1982, la P2 lasciò un segno profondo nell’opinione pubblica, poiché rivelò la fragilità delle istituzioni italiane e mostrò come un’organizzazione segreta potesse infiltrarsi in ogni aspetto del potere. Ancora oggi il suo nome evoca sospetti di complotti e trame oscure, anche se alcuni, come Indro Montanelli, la descrissero come una “cricca di affaristi” più che una vera forza golpista. Tuttavia le connessioni internazionali, i legami con la strategia della tensione e il controllo dei media, come l’acquisizione del Corriere della Sera tramite i Rizzoli, suggeriscono un’influenza ben più ampia.