Nell’estate del 1835 delle notizie a dir poco sbalorditive sconvolsero l’America: sulla Luna c’erano foreste, unicorni e uomini alati! Il Great Moon Hoax, una serie di articoli pubblicati dal New York Sun, permise a un quotidiano di nicchia di attirare l’attenzione del mondo intero, raccontando scoperte lunari tanto affascinanti quanto false. Ma come nacque questa clamorosa bufala? E perché riuscì a conquistare l’immaginazione di un’epoca intera? Ricostruiamo qui la storia di una delle più grandi beffe del XIX secolo.

Tutto iniziò il 25 agosto 1835, quando il New York Sun pubblicò il primo di 6 articoli attribuiti al dottor Andrew Grant, assistente del famoso astronomo John Herschel. Il giornale sosteneva che Herschel, usando un telescopio rivoluzionario in Sudafrica, avesse osservato la Luna in dettaglio, scoprendo un mondo più vivo di quanto non si potesse immaginare: laghi scintillanti, foreste lussureggianti, bisonti cornuti e creature alate chiamate “uomini-pipistrello”. Le descrizioni, arricchite da illustrazioni dettagliate, erano così vivide che i lettori ne furono incantati all’istante. le strade di New York si animarono di dibattiti, e le copie del giornale andarono a ruba.

In realtà era tutto falso: il New York Sun, in lotta per competere con testate più affermate, aveva orchestrato la bufala per aumentare le vendite. L’autore principale era Richard Adams Locke, un giornalista brillante con un talento per la narrazione. Locke sfruttò l’entusiasmo dell’epoca per la scienza e le scoperte astronomiche, mescolando dettagli tecnici credibili con invenzioni fantasiose. Herschel, ignaro di tutto, era davvero in Sudafrica ma non aveva mai visto unicorni lunari. La bufala fu smascherata solo settimane dopo, quando le incongruenze divennero evidenti; ma il pubblico, più divertito che arrabbiato, celebrò l’audacia dello scherzo.

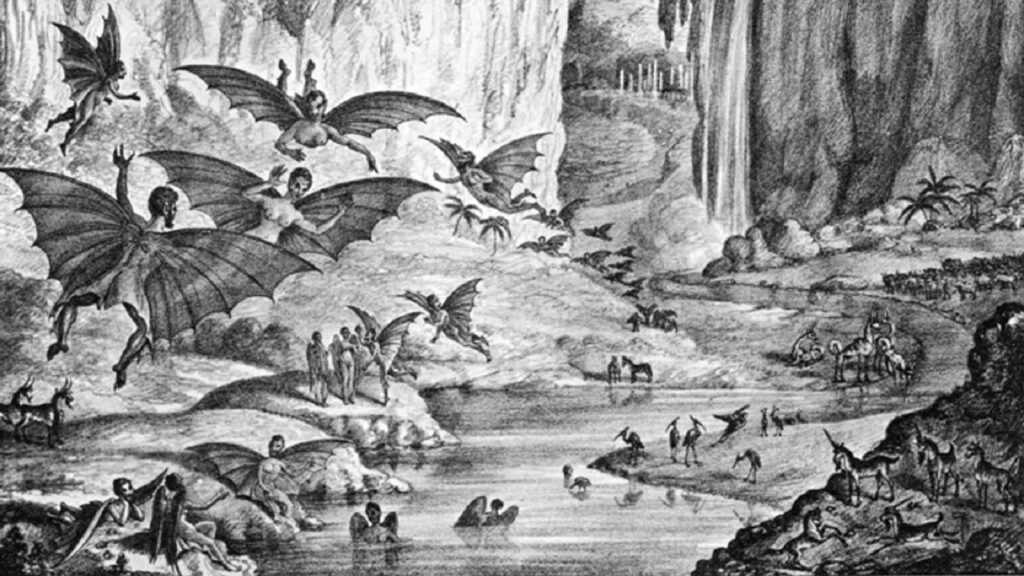

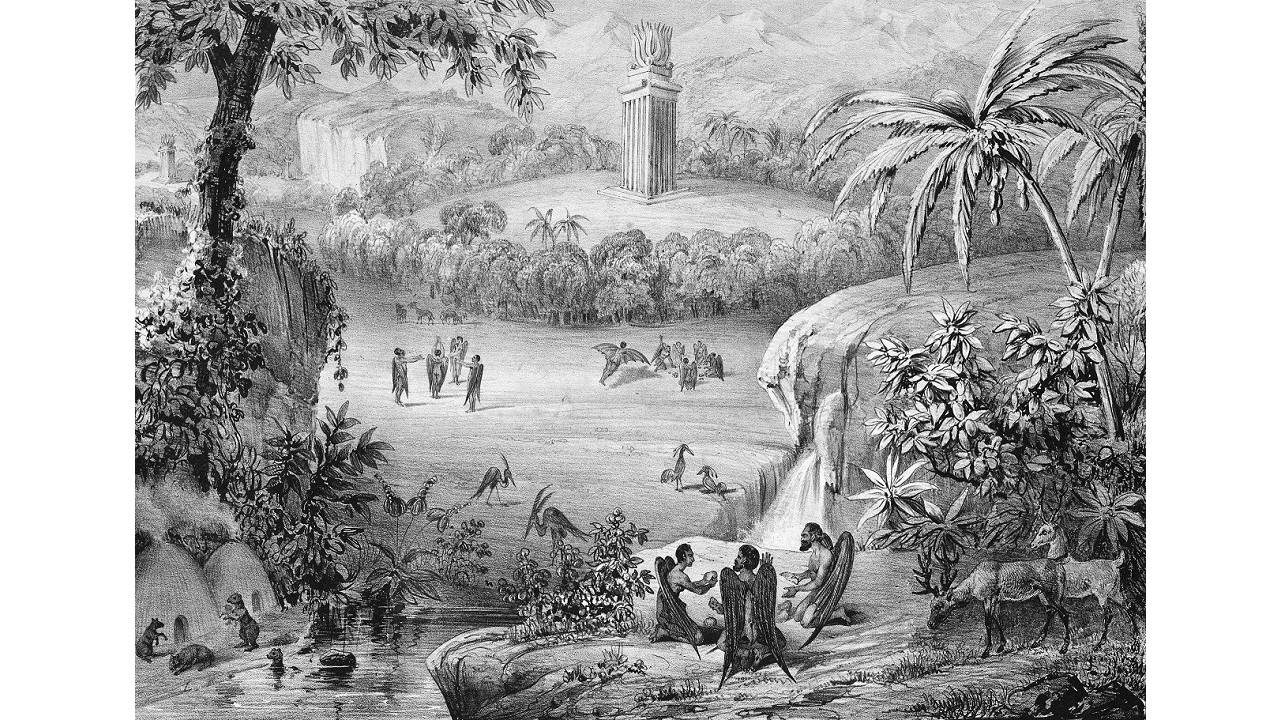

Le illustrazioni che accompagnavano gli articoli del Great Moon Hoax furono un elemento cruciale del suo successo, trasformando parole in immagini che catturavano la fantasia. Pubblicate come litografie, queste immagini erano attribuite a osservazioni dirette del presunto telescopio di Herschel e raffiguravano paesaggi lunari con una ricchezza di dettagli mozzafiato. Una delle più celebri mostrava un’idilliaca vallata lunare con fiumi scintillanti, vegetazione rigogliosa e creature fantastiche. Gli “uomini-pipistrello“, descritti come esseri alati con volti quasi umani, erano ritratti in pose eleganti, intenti a conversare o a volare sopra templi di zaffiro.

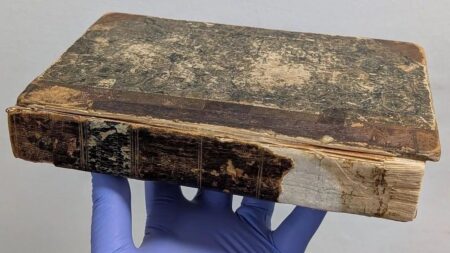

Altre immagini mostravano bisonti con corna unicorno e animali fantastici che pascolavano in prati lunari, sotto un cielo stellato. Queste litografie, probabilmente realizzate da artisti locali sotto la guida di Locke, erano tecnicamente sofisticate per l’epoca, con un uso sapiente di chiaroscuri e prospettive che davano un senso di realismo. Non erano semplici schizzi: erano opere d’arte che mescolavano scienza e fantasia, rendendo credibile l’incredibile. Vendute come stampe separate, divennero oggetti di culto, esposte in taverne, negozi e salotti. La loro popolarità fu tale che, secondo la Library of Congress, continuarono a circolare per anni, alimentando il mito della Luna abitata.

Il New York Sun sfruttò abilmente questa componente visiva, sapendo che un’immagine valeva più di mille parole per convincere un pubblico già affascinato dai progressi astronomici. Le illustrazioni, però, non erano solo un trucco commerciale: riflettevano il desiderio dell’epoca di esplorare l’ignoto. In un periodo in cui i telescopi stavano aprendo nuove frontiere, le immagini del Hoax trasformavano la Luna in un mondo accessibile, quasi tangibile. Erano un ponte tra la scienza e il sogno, tra ciò che si poteva osservare e ciò che si desiderava immaginare.

Perché il Great Moon Hoax ebbe tanto successo? La risposta sta nel contesto. Nel 1835 l’America era in fermento: le scoperte scientifiche, come i progressi nei telescopi, alimentavano sogni di mondi lontani. La gente era affamata di meraviglia, e la Luna, così vicina eppure misteriosa, era il palcoscenico perfetto. Locke giocò su questa curiosità creando una storia che sembrava plausibile, almeno a un pubblico non esperto. Gli articoli, scritti con un linguaggio pseudo-scientifico, davano l’illusione di autenticità, mentre le creature fantastiche, rese vive dalle illustrazioni, catturavano l’immaginazione di un’epoca romantica.

Il Great Moon Hoax non fu solo una trovata commerciale: anticipò il giornalismo sensazionalistico e influenzò la cultura popolare. Le stampe degli “uomini-pipistrello” circolarono per anni, e il New York Sun triplicò la sua tiratura, diventando uno dei giornali più letti d’America. Anche quando la verità venne a galla, l’impatto culturale rimase: la bufala dimostrò il potere delle storie nel plasmare credenze e sogni collettivi.