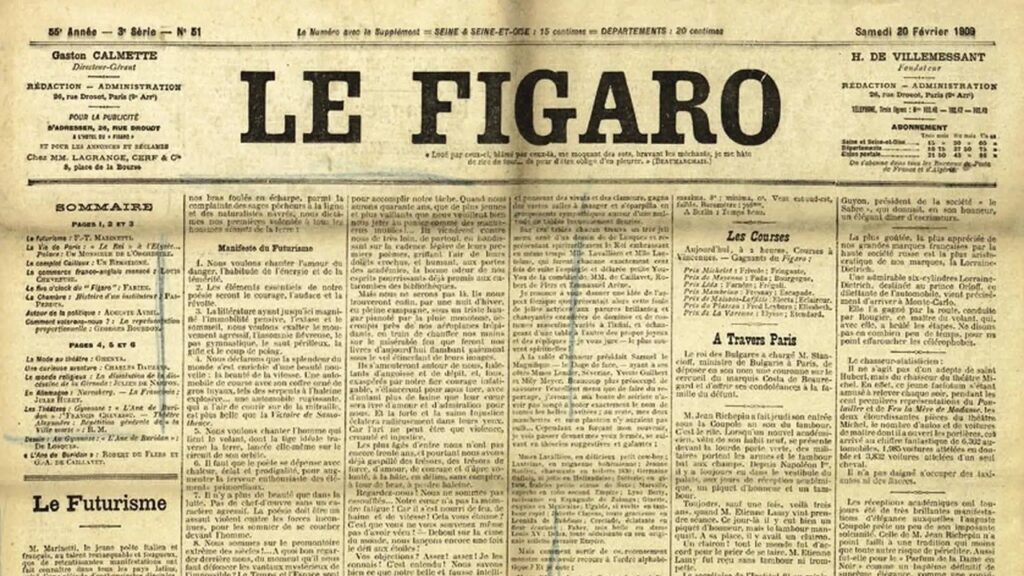

Nel febbraio del 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblicava sul giornale francese Le Figaro il Manifesto del Futurismo. Questo documento visionario e provocatorio era un inno alla velocità, alla modernità e alla forza creatrice dell’uomo, ma anche un urlo di guerra che mirava a spezzare la tradizione. Vi raccontiamo qui come si articolava questo testo, quali contraddizioni conteneva e perché il movimento su cui si basava è stato in grado di segnare un’epoca.

All’alba del XX secolo l’Europa era un crogiolo di cambiamenti in cui l’avvento di automobili, aeroplani e fabbriche stava ridisegnando il mondo. Marinetti, poeta e intellettuale milanese, sentì il bisogno di dar voce a questa frenesia e proprio per questo pubblicò, il 20 febbraio 1909, il suo Manifesto, scritto con un linguaggio a dir poco incendiario. In undici punti, Marinetti delineava una visione radicale del mondo, esaltando la velocità, il dinamismo e la tecnologia e dichiarando guerra a musei, accademie e tutto ciò che celebrava il passato.

Ecco nel dettaglio gli 11 punti del Manifesto:

- “Cantare l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità”: Marinetti apriva il Manifesto celebrando l’audacia e il rischio. Per i futuristi la vita era un’avventura da affrontare senza paura, un’esplosione di energia che rifiutava la cautela. Era un invito a vivere intensamente, ispirato dal dinamismo delle nuove tecnologie.

- “Il coraggio, l’audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia”: qui Marinetti poneva le basi per un’arte nuova, che non si limitava a contemplare ma incitava all’azione. La poesia futurista doveva essere un grido, non un sussurro, capace di scuotere le coscienze.

- “Esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno”: questo punto celebrava la fisicità e l’energia del corpo in movimento. L’arte futurista doveva catturare la velocità e la violenza della vita moderna, rompendo con l’immobilità delle opere classiche.

- “Un’automobile da corsa è più bella della Vittoria di Samotracia”: forse il punto più noto, questo proclama dichiarava la superiorità della tecnologia sull’arte tradizionale. La velocità e la potenza di un’auto da corsa, simbolo del progresso, venivano elevate al di sopra del capolavoro ellenistico, simbolo di un passato idealizzato.

- “Cantare l’uomo al volante, il cui ideale trapassa la Terra”: Marinetti immaginava l’uomo moderno come un conquistatore, capace di dominare la natura e il pianeta grazie alla tecnologia. Era un’ode all’ambizione umana, ma anche un’esaltazione dell’individualismo.

- “Il poeta deve spendersi con ardore, sfarzo e magnificenza”: l’arte non poteva essere timida. Il poeta futurista doveva essere un profeta, un performer che usava parole e gesti per incendiare il pubblico, rompendo le barriere tra arte e vita.

- “Non v’è bellezza se non nella lotta”: questo punto rifletteva l’ossessione futurista per il conflitto come forza creatrice. La bellezza, per Marinetti, nasceva dalla tensione e dalla sfida, non dalla calma o dall’armonia.

- “Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro”: l’arte futurista doveva provocare, sconvolgere, spingere al cambiamento. Un’opera passiva o contemplativa era considerata obsoleta.

- “Glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari”: questo è il punto più controverso, che riflette il contesto bellicoso dell’epoca. Marinetti vedeva la guerra come una forza purificatrice, un’idea che, pur radicata nel clima prebellico, si rivelò tragica alla luce delle guerre mondiali.

- “Distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie”: Marinetti chiedeva una tabula rasa culturale, un rifiuto radicale della tradizione. Musei e biblioteche, visti come mausolei del passato, dovevano essere superati per fare spazio al nuovo.

- “Cantare le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa”: l’ultimo punto celebrava l’energia collettiva delle masse moderne, viste come protagoniste di un mondo in trasformazione. Le città, le fabbriche, le rivolte: tutto era materia per l’arte futurista.

Marinetti pubblicò nel tempo una lunga serie di Manifesti secondari, in cui chiariva o approfondiva vari aspetti di quello originale formulato nel 1909: i più famosi sono il Manifesto Tecnico della letteratura futurista, Contro Venezia passatista, Il Teatro di Varietà e il Manifesto della cucina futurista, una raccolta di pensieri volutamente provocatori riguardanti la cucina e la gastronomia italiane.

Il Manifesto non si riduceva a delle parole su carta: Marinetti e i suoi seguaci organizzavano serate futuriste, eventi chiassosi in cui declamavano poesie, lanciavano provocazioni e che spesso finivano in risse con il pubblico. Il Manifesto ispirò una generazione di artisti a rompere con le convenzioni: poesie senza punteggiatura, dipinti che sembravano vibrare, musiche fatte di rumori industriali. Ma il movimento aveva anche un lato oscuro: l’esaltazione della guerra e del militarismo, unita a un certo disprezzo per la tradizione, portò alcuni futuristi a sostenere il Fascismo, un’ombra che ha irrimediabilmente segnato il loro lascito.

Nonostante le contraddizioni, il Manifesto intercettò il desiderio di rinnovamento di una gioventù stanca di un mondo statico e polveroso, poiché parlava a chi vedeva nel progresso tecnologico una promessa di libertà, a chi sognava di abbattere i confini dell’arte. La fase originale del Futurismo si spense negli anni ’20 e la seconda alla fine degli anni ’30, ma la sua influenza si sente ancora: dalla grafica pubblicitaria al design, dal cinema alla letteratura sperimentale, il suo spirito ribelle continua a vivere.