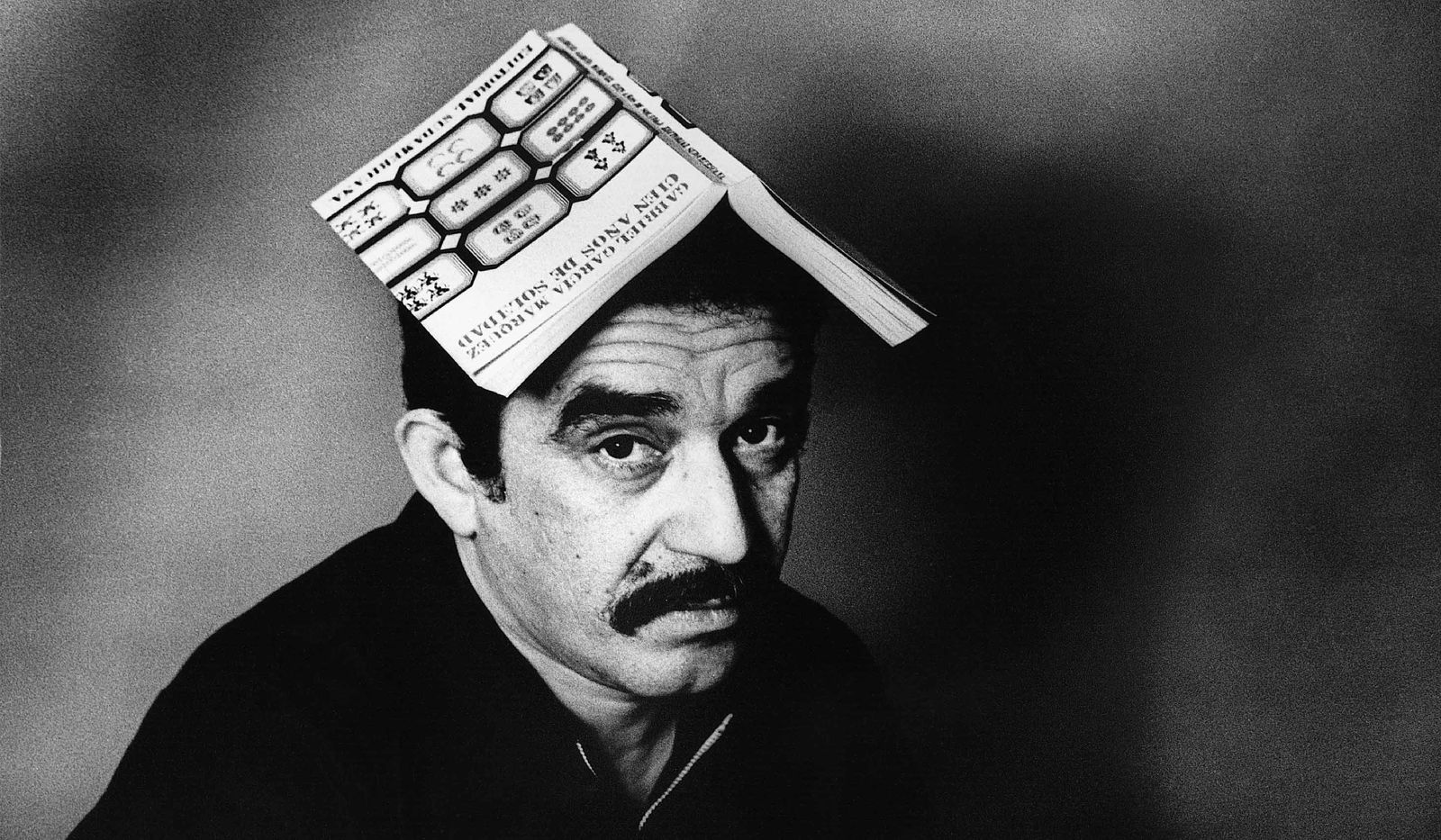

Capolavoro indiscusso della letteratura latinoamericana, Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez è molto più di un romanzo. Pubblicato nel 1967, è diventato il manifesto del realismo magico, un genere in cui il fantastico si intreccia con la realtà quotidiana. Con uno stile visionario e poetico, dunque, Márquez racconta la saga della famiglia Buendía, simbolo di un’America Latina intrappolata nel ciclo della storia e del destino.

Il libro è un viaggio attraverso il tempo, la memoria e l’oblio, ambientato nell’immaginario villaggio di Macondo, fondato da José Arcadio Buendía e sua moglie Ursula. Tra amori proibiti, guerre civili e apparizioni sovrannaturali, si mescolano eventi storici e miti personali, costruendo una narrazione ipnotica che ha segnato un’epoca.

La vicenda si apre con la famosa frase “Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía…” e da lì inizia un racconto circolare e labirintico. La storia segue per sette generazioni la famiglia Buendía, le cui vicende si ripetono come in un incantesimo: nomi che ritornano, caratteri che si somigliano, amori impossibili e solitudini incolmabili.

Ogni personaggio è segnato dal destino e dalla solitudine, che è il vero filo conduttore del romanzo. Dalla follia di José Arcadio alla malinconia del colonnello Aureliano, fino all’ultimo discendente che svela il mistero del manoscritto di Melquíades, la profezia che racchiude il senso dell’intera saga.

Oltre a questo, però, Cent’anni di solitudine è spesso letto come una metafora della storia dell’America Latina: dalla colonizzazione all’indipendenza, dalle guerre intestine alle dittature. Macondo è un microcosmo che riflette le contraddizioni del continente, con la sua lotta tra progresso e arretratezza, memoria e oblio.

Il romanzo, infatti, affronta temi universali come il potere, la morte, l’amore, ma anche la ciclicità della storia, che condanna i personaggi a ripetere errori già compiuti. Márquez , però, non offre soluzioni, ma una visione lucida e poetica della condizione umana, in bilico tra sogno e realtà.

Ma in cosa consiste effettivamente il realismo magico? Questo si manifesta nell’inserimento di eventi sovrannaturali narrati con assoluta naturalezza. Piovono fiori gialli dal cielo, i fantasmi convivono con i vivi, una donna ascende al cielo mentre stende le lenzuola. Tutto è possibile a Macondo, dove il confine tra reale e irreale è volutamente sfumato. Uno stile, questo, che ha influenzato generazioni di scrittori, da Isabel Allende a Salman Rushdie, e ha consacrato Márquez come uno dei più grandi autori del XX secolo. Il suo romanzo, infatti, ha venduto oltre 50 milioni di copie ed è stato tradotto in più di 40 lingue.