Da qualche ora non si parla d’altro. Il segretario della CGIL Maurizio Landini ha definito la premier Giorgia Meloni “cortigiana di Trump”. E la presidente del consiglio ha risposto con veemenza dai suoi social dicendo che di essere stata equiparata a una prostituta. Ma davvero cortigiana è sinonimo di meretrice? La risposta immediata è no. Ma ci sono delle sfumature da evidenziare.

La cortigiana è stata per secoli una figura complessa e sfaccettata, ben lontana dalla semplice definizione di prostituta di lusso. Nel suo significato più profondo, rappresentava una donna capace di muoversi tra potere, cultura e seduzione, offrendo molto più della sola compagnia fisica: era confidente, diplomatica, musa ispiratrice e talvolta persino consigliera politica di sovrani e aristocratici.

Il termine deriva dal femminile di “cortigiano”, letteralmente “donna di corte”, e indicava originariamente chi frequentava stabilmente i palazzi reali partecipando alla vita politica, culturale e diplomatica dell’epoca. Solo in seguito il significato si restrinse a identificare prostitute d’alto livello che intrattenevano relazioni con uomini di nobiltà o dell’alta borghesia, ricevendo in cambio denaro, protezione e favori.

Quello che la storia spesso dimentica è che queste donne esercitarono un’influenza reale sugli eventi del loro tempo, contribuendo alle decisioni politiche, alla formazione di correnti artistiche e movimenti culturali in modi che solo oggi stiamo iniziando a riconoscere pienamente.

Nell’antica Grecia, per esempio, la figura corrispondente era l’etera, una cortigiana libera e persino tassata dallo Stato. A differenza delle donne ateniesi comuni, relegate nella sfera domestica e prive di diritti, le etere godevano di libertà, istruzione e autonomia straordinarie. Erano formate in musica, retorica e filosofia, e il loro status sociale permetteva loro di accumulare ricchezza e influenza personale.

Frine, una delle etere più celebri, divenne musa di scultori e pittori, influenzando l’estetica classica greca. Si narra che la sua bellezza fosse tale da ispirare alcune delle più grandi opere d’arte dell’antichità. Ancora più significativa fu Aspasia di Mileto, compagna del grande statista Pericle e anfitriona di uno dei circoli filosofici più influenti di Atene, frequentato da Socrate stesso. La sua capacità oratoria e il suo acume politico erano leggendari, tanto che alcuni storici antichi le attribuirono parte della strategia politica di Pericle.

Anche in India antica esisteva una tradizione parallela. Il trattato politico sanscrito Arthaśāstra, datato al IV secolo a.C., descrive le ganikā come cortigiane di Stato che svolgevano funzioni ben oltre l’intrattenimento erotico: operavano come diplomatiche e agenti di intelligence al servizio del sovrano. Alfabetizzate, proprietarie di beni e capaci di influenzare la politica urbana, queste donne rappresentavano un’istituzione riconosciuta e rispettata.

L’esempio più celebre è Amrapali, la nagarvadhu (letteralmente “sposa della città”) di Vaishali, che secondo la tradizione buddhista possedeva tale ricchezza e influenza da diventare poi monaca e benefattrice di importanti istituzioni religiose. La sua storia dimostra come queste figure potessero attraversare confini sociali altrimenti invalicabili.

A Roma, durante la tarda Repubblica, cortigiane come Volumnia Citeride e Precia giocarono ruoli politici significativi. Volumnia, attrice di mimo emancipata dal suo patrono, divenne compagna di Marco Antonio e prese parte al suo corteo trionfale, uno degli onori più alti nella società romana. Precia, citata da Plutarco, riuscì a ottenere per Lucio Licinio Lucullo il comando militare in Cilicia grazie ai suoi contatti influenti con il tribuno Cornelio Cetego, dimostrando come il potere sessuale potesse tradursi direttamente in potere politico.

Fu però nel Rinascimento italiano che la figura della cortigiana raggiunse forse la sua massima sofisticazione culturale. Dalla fine del Quattrocento emerse la distinzione tra la cortigiana onesta (o “onorata”), dotta e intellettuale, e la più umile cortigiana di lume, di estrazione sociale inferiore. La cortigiana onesta eccelleva per educazione, spirito e capacità conversazionali: spesso proveniva da famiglie agiate o era sposata a uomini di rango inferiore che accettavano consapevolmente la sua attività.

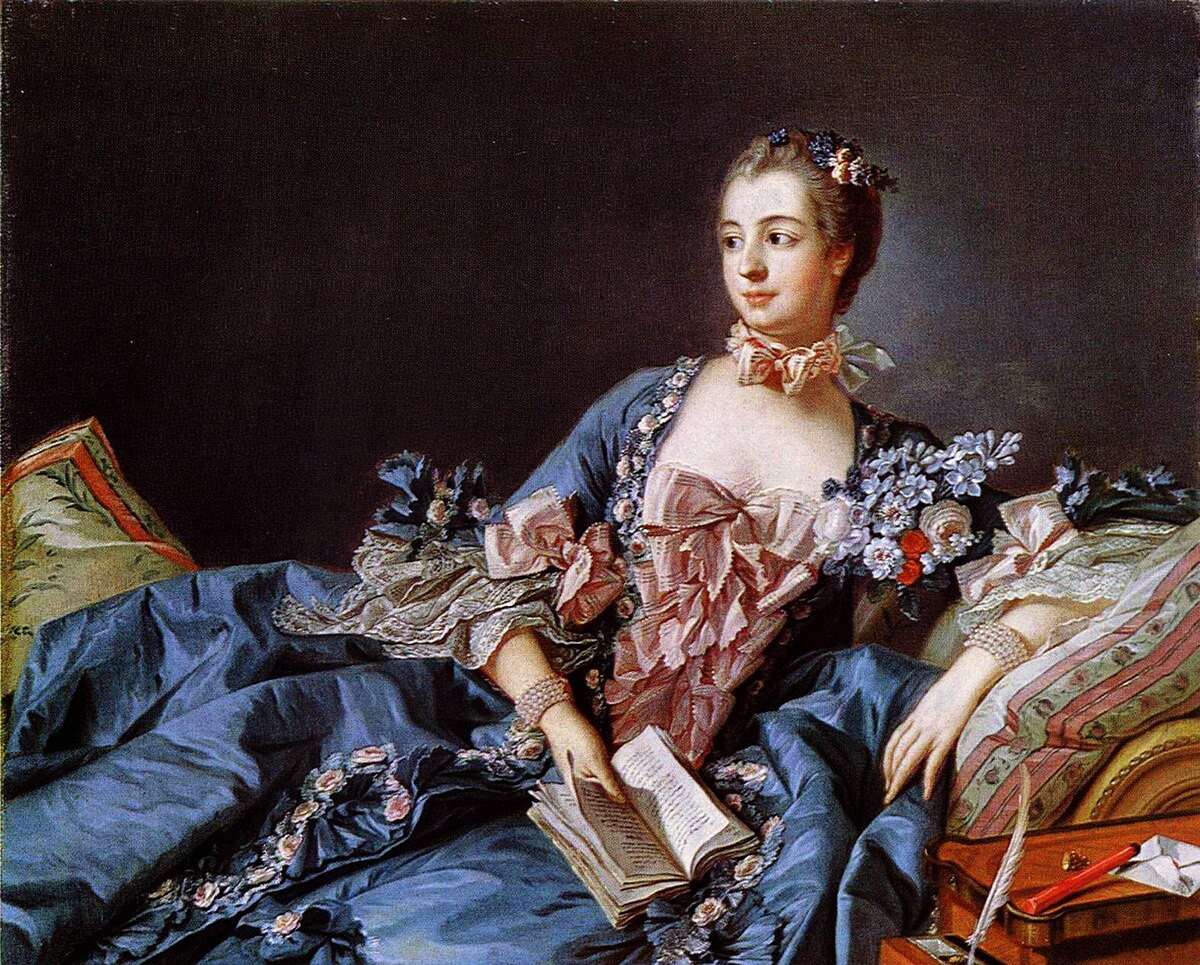

Queste donne erano poetesse, musiciste, studiose che conciliavano attrattiva erotica e competenze culturali, frequentando le corti principesche e gli ambienti umanistici più esclusivi. Tullia d’Aragona fu una delle prime a teorizzare il proprio ruolo nel dialogo filosofico “Infinità d’amore”, mentre Veronica Franco a Venezia divenne celebre non solo come poetessa ma anche come mecenate e difensora legale delle colleghe, dimostrando una consapevolezza politica e sociale straordinaria per l’epoca. Ninon de l’Enclos dettava legge nei salotti parigini, al pari di Madame de Pompadour.

Quello che accomuna tutte queste tradizioni, dall’antica Grecia al Giappone feudale, è il riconoscimento implicito di una verità scomoda: in società che negavano sistematicamente alle donne istruzione, proprietà e voce pubblica, la cortigiana rappresentava spesso l’unica via attraverso cui una donna poteva accedere a potere reale, autonomia economica e influenza culturale. Pagavano questo privilegio con la marginalizzazione sociale e spesso con la condanna morale, ma in cambio ottenevano qualcosa che le loro contemporanee “rispettabili” non potevano nemmeno sognare: la possibilità di scegliere, di studiare, di possedere, di influenzare il corso degli eventi.