Il valzer, oggi associato all’eleganza delle sale da ballo ottocentesche, è in realtà un ballo della tradizione popolare. Nacque infatti alla fine del Settecento in Austria e Germania meridionale, come evoluzione di danze contadine come la Ländler, la Dreher e l’italiana Volta. Queste danze prevedevano già il ballo in coppia e una rotazione fluida sul posto, elementi chiave del futuro valzer.

Il termine walzen in tedesco significa proprio “ruotare” o “girare su sé stessi”, un riferimento diretto al movimento rotatorio che caratterizza questa danza. La danza cominciò a entrare nelle sale nobiliari intorno al 1780-1790, ma fu solo con il Congresso di Vienna del 1814-1815 che il valzer ottenne un riconoscimento ufficiale e divenne simbolo della mondanità europea. A Vienna, capitale dell’Impero Asburgico, il valzer si trasformò da danza popolare a espressione raffinata di uno stile di vita.

Il compositore Johann Strauss padre, e poi soprattutto Johann Strauss figlio, furono determinanti per il successo del genere. Quest’ultimo fu soprannominato il re del valzer e compose capolavori come “An der schönen blauen Donau” (Sul bel Danubio blu), presentato per la prima volta nel 1867.

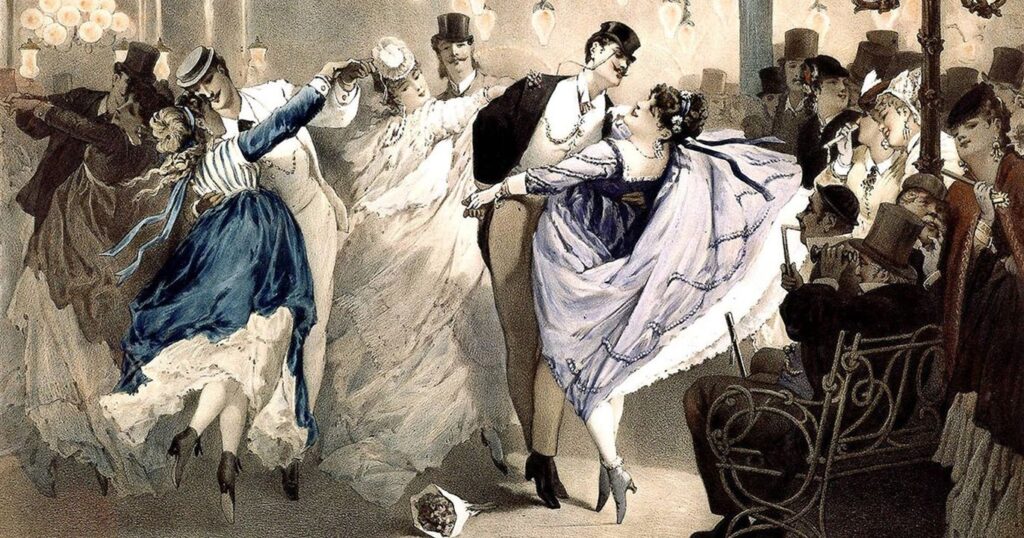

Il valzer fu inizialmente oggetto di scandalo tra le classi più conservatrici. A differenza delle danze di corte precedenti, il valzer prevedeva il contatto ravvicinato tra i ballerini, che si stringevano in un abbraccio rotante continuo. Per molti moralisti dell’epoca, si trattava di un comportamento indecente. Non a caso, a Londra fu vietato fino agli anni ’20 dell’Ottocento nelle sale pubbliche.

Nonostante ciò, la danza si diffuse rapidamente in Europa, anche grazie alla sua struttura musicale: un ritmo in 3/4, fluido e coinvolgente, che la rendeva accessibile anche ai dilettanti. Il valzer diventò il ballo per eccellenza nei saloni borghesi dell’Ottocento.