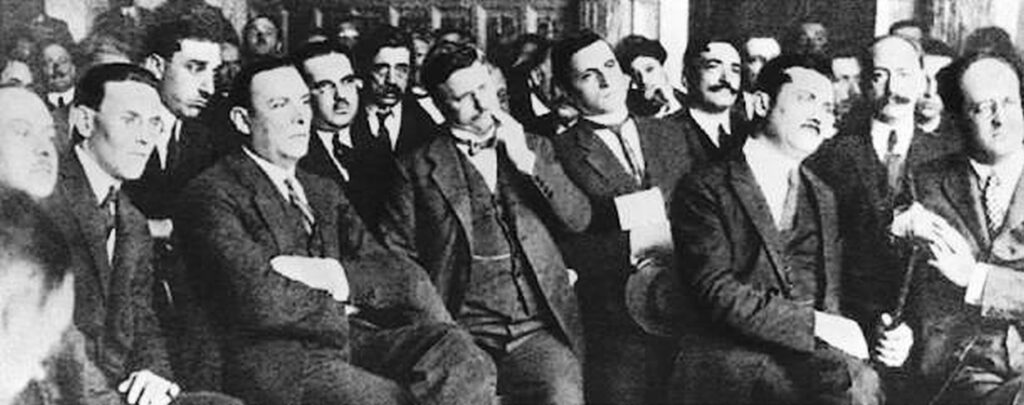

La Secessione dell’Aventino fu un evento politico di fondamentale importanza nella storia italiana. Nel giugno 1924, in seguito all’assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti da parte di squadristi fascisti, circa 150 deputati dell’opposizione, tra cui socialisti, liberali e popolari, abbandonarono la Camera dei Deputati in segno di protesta contro il regime fascista di Benito Mussolini.

La Secessione dell’Aventino fu dunque una reazione al brutale assassinio di Giacomo Matteotti, deputato socialista tra i più fieri antagonisti del regime. La definizione di “Aventino”, come uno dei colli di Roma, era un chiaro riferimento storico alla secessione della plebe romana sull’omonimo colle nel 494 a.C., un episodio di ribellione contro il patriziato romano.

La Secessione dell’Aventino non ebbe i risultati sperati. I leader della protesta, tra cui i socialisti Filippo Turati, Giovanni Amendola, Claudio Treves, Carlo Rosselli e il liberale Giovanni Amendola era quello di isolare politicamente Mussolini e spingere il Re Vittorio Emanuele III a farlo dimettere. Tuttavia, questa strategia non funzionò. Anzi, l’assenza dell’opposizione in Parlamento permise a Mussolini di consolidare il suo potere, instaurando, ufficialmente, un regime dittatoriale, fino ad allora mascherato.

Perché fallì? Sostanzialmente per mancanza di un fronte compatto. I partiti di opposizione, pur condividendo l’indignazione per il delitto Matteotti, non riuscirono a essere coesi e a proporre un’alternativa. A quel punto, Mussolini aveva già consolidato un apparato repressivo efficiente, con la milizia fascista e la polizia politica, che intimidiva e reprimeva qualsiasi forma di dissenso. Una repressione fortissima che passava anche attraverso il controllo dell’informazione e la manipolazione dell’opinione pubblica