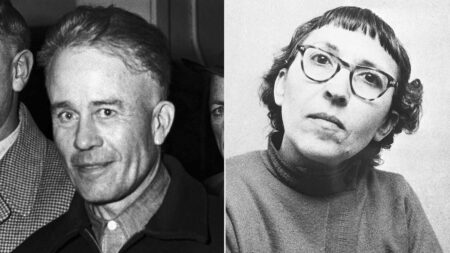

Il 17 luglio 1975, due equipaggi diventano il simbolo della riconciliazione geopolitica nello spazio: si tratta di quello americano dell’Apollo e di quello sovietico della Soyuz, che si incontrano per la prima volta nell’orbita terrestre. Tre ore dopo l’attracco delle due navicelle, effettuato sui cieli della Francia, i comandanti Thomas P. Stafford e Alexej Leonov allungarono la mano attraverso il portello aperto, sigillando non solo quel momento storico ma anche un punto di svolta diplomatico tra due superpotenze.

E questo gesto ha un impatto incredibile sulla società del momento entrando nella storia come “la stretta di mano nello spazio che pose fine alla guerra delle stelle”. Sebbene il trattato SALT e altre intese avessero già abbassato la tensione nucleare, è quell’istante a incarnare l’atto più simbolico: due uomini, americani e sovietici, uniti nello spazio per un’intesa pacifica.

Durante la missione, i cinque astronauti, i tre americani e due sovietici, condividono attività scientifiche, scambiano bandiere e regali, tra cui semi di alberi che sarebbero poi stati piantati nei loro Paesi, ascoltarono musica proveniente dai loro paesi, firmarono certificati ufficiali e applicano i moduli spaziali l’uno dell’altro. Un momento, dunque, di meraviglia dove si costruisce una pace attraverso la collaborazione in orbita.

Questa stretta di mano, poi, dimostra che perfino la corsa allo spazio, terreno di scontro ideologico e tecnologico, può diventare una piattaforma di cooperazione. Un momento che ha spianato la strada verso progetti congiunti sempre più ambiziosi, fino alla nascita, venticinque anni dopo, della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la massima espressione di cooperazione spaziale globale.

Oggi, con progetti futuri come la stazione Axiom e le missioni private verso la Luna e Marte, l’eredità della mano tesa nello spazio resta viva. Il messaggio del 1975, la diplomazia cosmica, dimostra che, anche nei momenti di tensione terrestre, un gesto simbolico può aprire finestre di cooperazione reali.