Una volta, prima di diventare un simbolo di civiltà e di connessione tra i popoli, il Mediterraneo era quasi del tutto asciutto. Questo succedeva appena 5 milioni di anni fa. Poi, arrivò una gigantesca alluvione proveniente dall’Atlantico, la più grande alluvione registrata sulla Terra, e rapidamente divenne il mare che conosciamo. A sostenerlo, una nuova ricerca internazionale che ha ricostruito passo dopo passo questo cataclisma preistorico, portando alla luce prove sorprendenti che riscrivono la storia geologica del nostro pianeta.

La storia inizia con la crisi di salinità del Messiniano, tra 5,97 e 5,33 milioni di anni fa, quando movimenti tettonici chiusero il collegamento marino tra l’Atlantico e il Mediterraneo attraverso l’attuale Stretto di Gibilterra. In poco tempo, il Mediterraneo si trasformò in un vasto bacino desertico, disseminato di laghi salmastri e dominato da depositi di sale spessi chilometri. Le prove sono ancora visibili nei sedimenti e nei canyon fossili del fondale, dove scorrevano antichi fiumi.

Ma circa 5,33 milioni di anni fa, l’Atlantico ruppe il sigillo. L’acqua, spinta dalla differenza di livello e dalla pressione, si riversò nel bacino con una forza incontenibile. Il flusso scese lungo un dislivello di quasi un chilometro con una portata stimata di 100 milioni di metri cubi al secondo. Alcune stime parlano di un riempimento completo in meno di due anni, altre addirittura in pochi mesi.

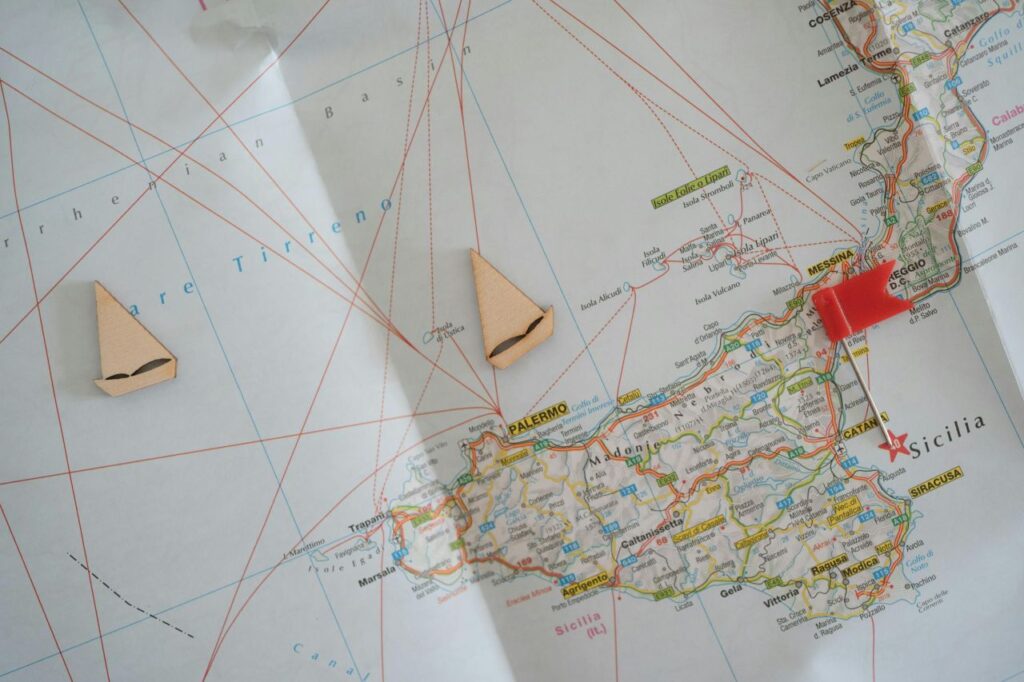

Il passaggio chiave fu lo Stretto di Gibilterra, dove si formò un enorme canyon sottomarino, profondo quanto un grattacielo. Da lì, l’acqua travolse tutto il bacino occidentale, fino a incontrare la soglia di Sicilia, una dorsale sottomarina che separava il Mediterraneo occidentale da quello orientale. Ma ci fu una seconda fase dell’alluvione? Sì, e le prove sono state trovate in Sicilia.

Qui, vicino a Rosolini, affiorano colline modellate e separate da depressioni scavate che ricordano quelle lasciate dalla megaflusso di Missoula negli Stati Uniti. Su queste colline si trovano massi depositati in maniera disordinata, identici a quelli erosi dal fondo delle depressioni. Si tratta di un segno inequivocabile del passaggio violento di acqua. Le simulazioni digitali mostrano che in questa seconda fase l’acqua scorreva a 115 km/h, con una profondità superiore ai 40 metri, portando 13 milioni di metri cubi d’acqua al secondo solo in quel tratto.

Una conferma arriva anche da rilievi batimetrici e sedimenti marini. Al di sopra degli strati di sale del Messiniano si trovano sedimenti tipici dei fondali oceanici profondi, con resti fossili che testimoniano il ritorno della vita marina. L’evento fu così devastante da causare l’estinzione di circa l’89% delle specie marine preesistenti.

Il termine megaflusso Zancleano (dal nome dell’epoca geologica Zancleana) fu coniato già negli anni Settanta, ma solo oggi possiamo ricostruirne in dettaglio le dinamiche. Grazie agli studi coordinati da Aaron Micallef del Monterey Bay Aquarium Research Institute e a un lavoro congiunto tra ricercatori europei, il mistero è finalmente chiarito. Il Mediterraneo non nacque lentamente, ma fu travolto da un cataclisma di proporzioni epiche, probabilmente il più grande evento alluvionale nella storia della Terra.