Era il 25 maggio del 1842 quando il fisico austriaco Christian Doppler presentò ufficialmente quello che sarebbe passato alla storia con il suo nome, l’effetto Doppler. Si tratta di un fenomeno fisico che si manifesta quando c’è un movimento relativo tra una sorgente di onde (acustiche, luminose o elettromagnetiche) e un osservatore. A seconda che la sorgente si avvicini o si allontani, l’osservatore percepirà una variazione nella frequenza delle onde. Se la sorgente si avvicina, la frequenza aumenta (suono più acuto o luce più blu). Se si allontana, la frequenza diminuisce (suono più grave o luce più rossa). Ce ne rendiamo conto, per esempio, quando sentiamo in lontananza il suono di un’ambulanza che, man mano che si avvicina, ci appare più forte.

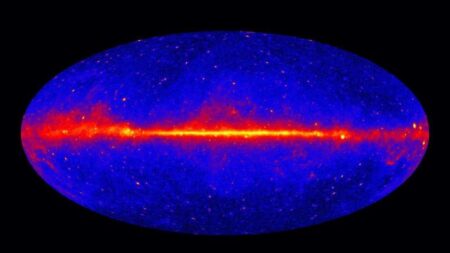

Lo stesso principio si applica anche alle onde luminose. Gli astronomi, analizzando lo spostamento verso il rosso (redshift) nella luce delle galassie lontane, deducono che l’universo è in espansione.

Christian Doppler formulò per la prima volta questa teoria nel 1842, durante uno studio sulla luce emessa dalle stelle doppie. Successivamente, il fisico francese Hippolyte Fizeau estese il concetto alle onde luminose, contribuendo a validarne le implicazioni anche nel campo dell’ottica.

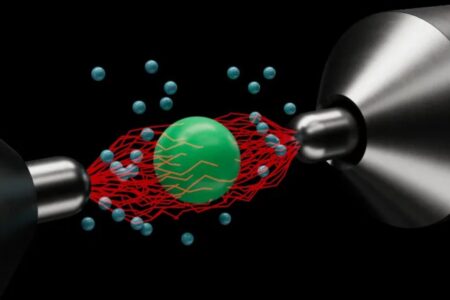

In ambito scientifico, l’effetto Doppler ha un’ampia gamma di applicazioni. Nella diagnostica medica, ad esempio, viene utilizzato negli ecodoppler per osservare il flusso sanguigno. In meteorologia, i radar Doppler permettono di tracciare la velocità e la direzione delle precipitazioni, risultando fondamentali per la previsione di eventi atmosferici estremi.

Nel contesto della fisica relativistica, l’effetto Doppler assume una forma più complessa, tenendo conto del tempo e della velocità della luce. Ciò è cruciale per la comprensione dei dati ottenuti dai telescopi spaziali e dai radiotelescopi, e per l’elaborazione di modelli cosmologici avanzati.