La sera del 29 luglio 1900, mentre la città di Monza celebrava una festa sportiva, echeggiarono quattro colpi di pistola che cambiarono la storia d’Italia. Il Re Umberto I di Savoia cadde mortalmente ferito nella sua carrozza, colpito dalla vendetta di un tessitore anarchico di nome Gaetano Bresci. Ma chi era quest’uomo e cosa lo spinse a compiere un gesto così estremo? Gaetano Bresci nacque il 10 novembre 1869 a Coiano, frazione di Prato, in una famiglia di contadini non indigente. Sin da adolescente iniziò a lavorare in un’azienda tessile, dove entrò in contatto con le idee anarchiche. A soli 15 anni entrò a far parte di un circolo anarchico pratese, attirato dagli ideali di giustizia sociale che animavano il movimento operaio dell’epoca.

La sua militanza politica lo portò presto nei registri della polizia. Nel 1892, a soli 23 anni, fu condannato a 15 giorni di carcere per oltraggio e rifiuto di obbedienza alla forza pubblica. Aveva insultato delle guardie che stavano multando un fornaio colpevole di aver tenuto aperta la bottega oltre l’orario consentito. Questo episodio gli valse la classificazione di “anarchico pericoloso”.

Le leggi eccezionali del governo Crispi del 1894 resero la vita difficile agli oppositori politici. Bresci fu relegato nell’isola di Lampedusa, dove rimase fino alla fine del 1896 quando ricevette l’amnistia proprio dal Re Umberto I. Liberato, ma sempre sorvegliato, decise di emigrare negli Stati Uniti nel 1897.

Si stabilì a Paterson, nel New Jersey, soprannominata “la città della seta” per la sua fiorente industria tessile. Qui trovò lavoro presso la ditta Hamil & Booth come decoratore di seta, guadagnando 14 dollari a settimana. A differenza di molti immigrati italiani, Bresci si distinse per la sua cultura. Parlava correntemente l’inglese, possedeva una macchina fotografica e frequentava attivamente la comunità anarchica locale attraverso il circolo “Società per il diritto all’esistenza”.

A Paterson si rifece una vita, sposando l’irlandese Sophie Knieland e diventando padre di due figlie: Maddalena, detta Gaetanina, e Muriel. La sua famiglia americana non immaginava però il dramma che si stava consumando nella sua mente.

Nel maggio 1898 arrivò dall’Italia una notizia che sconvolse Bresci: i moti popolari di Milano erano stati repressi nel sangue dal generale Fiorenzo Bava Beccaris. Durante le proteste per il caro-pane, l’esercito aveva sparato sulla folla con i cannoni, causando circa 80 morti ufficiali (secondo altre fonti anche 300) e centinaia di feriti.

Quello che ferì più profondamente l’anarchico fu la reazione del Re Umberto I. Invece di condannare l’eccidio, il sovrano conferì a Bava Beccaris la Croce di Grand’Ufficiale dell’Ordine Militare di Savoia, ringraziandolo per “il grande servizio reso alle istituzioni e alla civiltà”. Un mese dopo lo nominò anche senatore.

Per Bresci, il Re non era più solo un simbolo del potere, ma il diretto responsabile di quella strage. Come dichiarò poi durante il processo:

“Ho attentato al Capo dello Stato perché è responsabile di tutte le vittime pallide e sanguinanti del sistema che lui rappresenta e fa difendere“.

Alla fine di febbraio 1900, Bresci acquistò una rivoltella Harrington & Richardson a cinque colpi per 7 dollari e iniziò ad allenarsi nel tiro a segno. Il 17 maggio dello stesso anno salì sul piroscafo Gascogne diretto a Le Havre, raccontando alla moglie di dover rientrare in Italia per questioni ereditarie.

Giunto a Prato, trascorse oltre un mese ad allenarsi di nascosto con la pistola in un campo dietro casa, sparando contro fiaschi di vino posizionati al suolo. Quando seppe che il Re avrebbe trascorso le vacanze estive nella Villa Reale di Monza, si trasferì in Lombardia il 27 luglio.

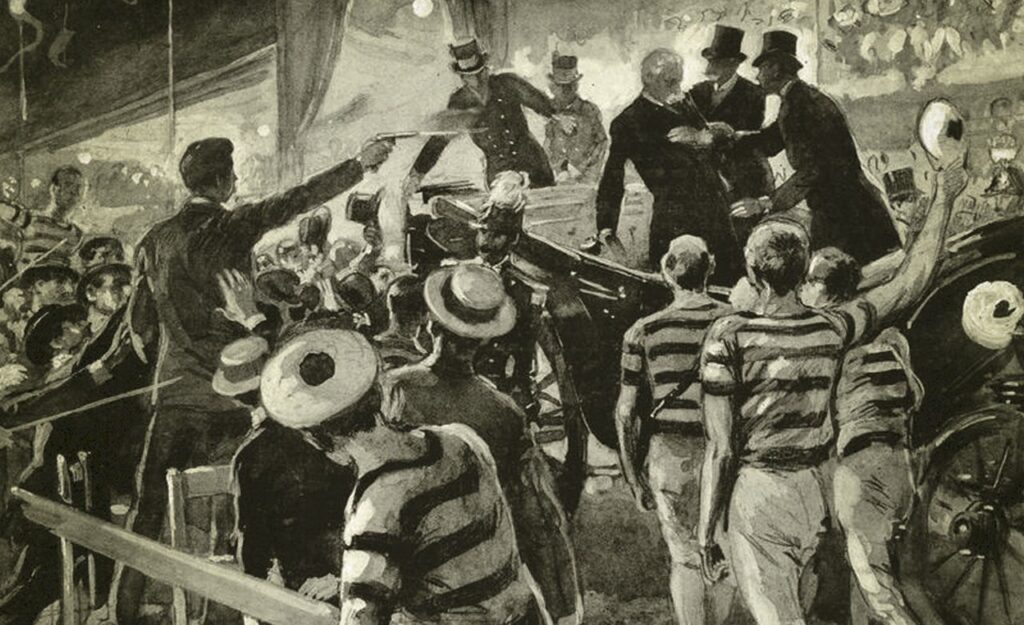

A Monza affittò una camera in via Cairoli e iniziò a studiare i movimenti del sovrano. Apprese che il 29 luglio Umberto I avrebbe assistito a un concorso ginnico nel Parco Reale. Quella sera, mescolandosi tra la folla festante, Bresci attese il momento giusto.

Quando il Re, dopo aver premiato gli atleti e pronunciato parole patriottiche che avevano entusiasmato la folla, salì sulla carrozza reale alle 22:25, l’anarchico agì. Tre dei quattro colpi sparati raggiunsero il bersaglio: spalla, polmone e cuore. Il quarto proiettile si conficcò nella carrozza.

“Non credo sia niente”, furono le ultime parole del Re prima di perdere conoscenza e morire pochi minuti dopo. Bresci fu immediatamente assalito dalla folla inferocita, ma i carabinieri riuscirono a sottrarlo al linciaggio. Al momento dell’arresto gridò:

“Io non ho ucciso Umberto. Io ho ucciso il Re. Ho ucciso un principio“.

Il processo si celebrò il 29 agosto 1900 in una Milano blindata. Bresci, difeso dall’avvocato Francesco Saverio Merlino dopo il rifiuto di Filippo Turati, fu condannato all’ergastolo con sette anni di isolamento cellulare continuo. Durante il dibattimento, Merlino tentò di dimostrare la natura politica del gesto, sostenendo che Bresci aveva “opposto alla violenza del Governo la violenza privata”.

Bresci fu inizialmente rinchiuso nel carcere di San Vittore a Milano, poi trasferito a Porto Azzurro all’Isola d’Elba e infine, il 23 gennaio 1901, nel penitenziario di Santo Stefano presso Ventotene. Qui fu sottoposto a un regime durissimo: celle di tre metri per tre, piedi avvinti in catene, un’ora d’aria giornaliera su una terrazza isolata.

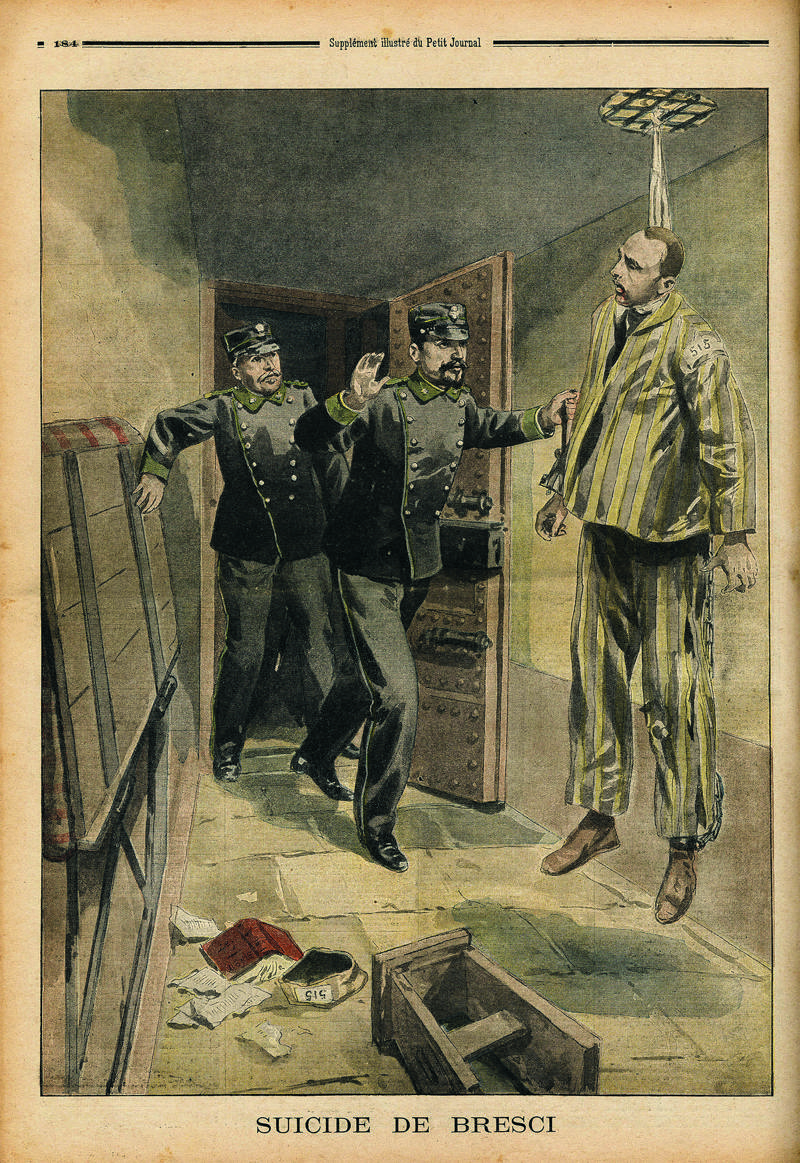

Il 22 maggio 1901, alle 14:55, il secondino Barbieri trovò il corpo di Bresci penzolare dall’inferriata della cella, legato con un asciugamano. La versione ufficiale parlò di suicidio, ma le circostanze destarono subito perplessità. Nel 1947, durante una seduta dell’Assemblea Costituente, Sandro Pertini rivelò la verità che circolava tra i detenuti: “Bresci è stato percosso a morte, poi hanno appeso il cadavere all’inferriata della sua cella“.

Dopo la morte di Umberto I, sul trono d’Italia salì suo figlio Vittorio Emanuele III, che aveva 31 anni al momento della successione. Regnò per 46 anni, dal 1900 al 1946, attraversando eventi epocali come Prima e Seconda Guerra Mondiale, l’avvento del fascismo e il ventennio di Mussolini.