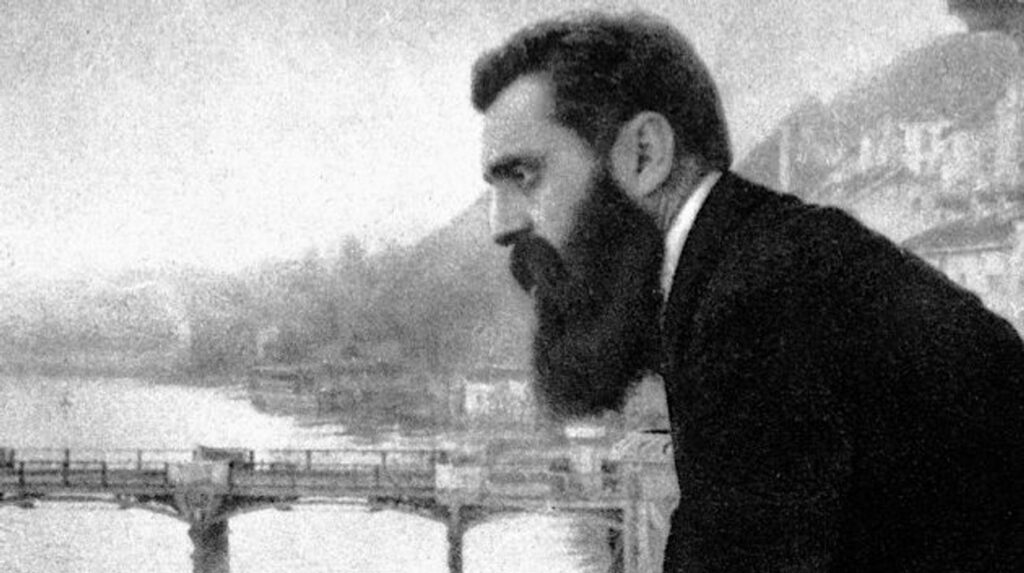

Il termine sionismo deriva da Sion, uno dei nomi biblici di Gerusalemme, e identifica un movimento politico e ideologico nato alla fine dell’Ottocento con l’obiettivo di creare una patria per il popolo ebraico in Terra d’Israele, l’antica Eretz Israel. Sebbene il concetto affondi le sue radici nell’ebraismo religioso, è necessario fare una distinzione con il sionismo moderno. Questo, infatti, prende forma come movimento laico, in un contesto definito da antisemitismo e nazionalismi nell’Europa orientale. La sua ufficializzazione, comunque, avviene nel 1897, con il Primo Congresso Sionista a Basilea, presieduto da Theodor Herzl, considerato il padre del sionismo politico.

Questo, giornalista austro-ungarico, parte dal presupposto che l’emancipazione ebraica in Europa sia fragile e che gli ebrei non saranno mai pienamente accettati nei paesi in cui già vivono. Il suo libro Der Judenstaat, Lo Stato ebraico, del 1896 lancia dunque l’idea di uno Stato sovrano. Da quel momento, il sionismo inizia ad articolarsi in diverse correnti, religioso, socialista, revisionista, culturale. Tutte, però, sono convergenti verso il medesimo scopo: il ritorno degli ebrei nella terra dei padri.

Tuttavia, non tutti decidono di abbracciare il sionismo. Molti ebrei della diaspora, specie quelli integrati nelle società occidentali, guardano al movimento con sospetto. Alcuni temono che l’idea di una patria ebraica possa alimentare l’accusa di doppia lealtà; altri, in particolare gli ultraortodossi, lo respingono per motivi religiosi, ritenendo che solo il Messia possa riportare il popolo ebraico in Terra Santa.

Differenze ideologiche che, ad esempio, hanno trovato spazio nel romanzo Operazione Shylock di Philip Roth. Qui l’autore affronta con acume e ironia proprio la complessità dell’identità ebraica e la tensione tra il sionismo e la diaspora. Roth arriva ad immaginare un alter ego che promuove un “antisionismo ebraico” e invita a ritornare in Europa. Il romanzo diventa così una riflessione su cosa significhi essere ebrei nel mondo post-Olocausto, quando l’esistenza dello Stato di Israele sembra, per molti, inscindibile dalla sopravvivenza dell’identità ebraica stessa.

Una realtà, questa, che andando oltre la finzione narrativa, trova un suo fondamento dal 1948. Si tratta dell’anno che vede la nascita dello Stato di Israele e la trasformazione del sionismo in ideologia statale, subendo mutazioni profonde. Se in origine, infatti, si punta alla costruzione di una società laica, agricola e collettivista, da quel momento è spesso associato a posizioni nazionaliste e religiose, specie nei governi di destra. Un passaggio da non sottovalutare e che ha avuto conseguenze dirette sul conflitto israelo-palestinese.

Gli scontri odierni, infatti, non possono essere compresi senza considerare l’impatto del sionismo nella colonizzazione dei territori palestinesi e nella costruzione dell’identità israeliana. La narrativa sionista ha spesso negato l’esistenza di un popolo palestinese autoctono, legittimando espropri e insediamenti. Al contempo, le rivendicazioni palestinesi, nate in risposta, si sono trasformate in movimenti di resistenza e lotta armata. In questo modo si è arrivati ad un conflitto che dura da oltre settant’anni. E che, secondo molte organizzazioni umanitarie come Amnesty International e molte personalità politiche, sta assumendo la drammatica forma di un genocidio ai danni del popolo palestinese.