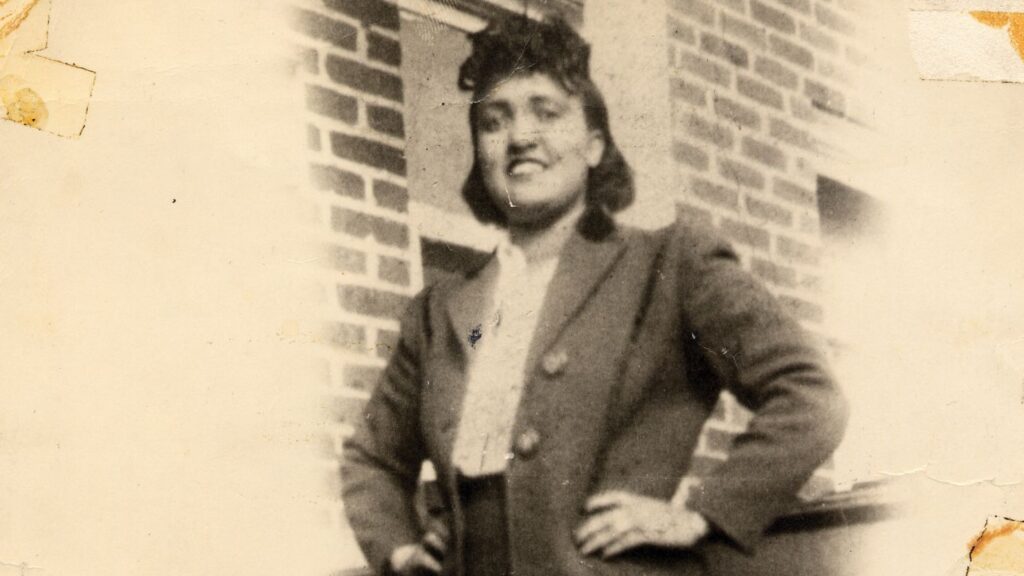

Nel gennaio del 1951, una donna afroamericana di 31 anni si presentò all’ospedale Johns Hopkins di Baltimora con sintomi preoccupanti: cicli mestruali irregolari, dolori pelvici e la sensazione di un corpo estraneo nell’utero. Si chiamava Henrietta Lacks, era madre di cinque figli e coltivava tabacco in Virginia. Non poteva immaginare che il suo nome sarebbe diventato immortale nella storia della medicina.

La diagnosi fu spietata: adenocarcinoma della cervice uterina, una forma aggressiva di tumore che all’epoca uccideva oltre quindicimila donne americane ogni anno. Durante la biopsia necessaria per confermare la malattia, i medici prelevarono campioni di tessuto sia malato che sano, inviandoli al laboratorio di coltura cellulare diretto da George Gey. Era una pratica comune dell’epoca, quando il consenso informato non esisteva ancora e i pazienti afroamericani ricevevano cure negli ospedali segregati.

Nel laboratorio, l’assistente Mary Kubicek osservò qualcosa di straordinario: mentre tutte le cellule umane coltivate in vitro morivano dopo poche divisioni, quelle tumorali di Henrietta continuavano a moltiplicarsi indefinitamente. Per la prima volta nella storia, gli scienziati avevano tra le mani una linea cellulare umana immortale. Gey battezzò queste cellule con le iniziali del nome della paziente: HeLa.

Il segreto di questa immortalità risiede nell’enzima telomerasi. Normalmente, ogni volta che una cellula si divide, le estremità dei cromosomi chiamate telomeri si accorciano, fino a quando la cellula smette di dividersi e muore. Nelle cellule HeLa, l’infezione da papilloma virus aveva riattivato la telomerasi, permettendo loro di ripararsi continuamente e di vivere per sempre. Queste cellule possiedono anche circa 80 cromosomi, molti di più dei 46 delle cellule normali.

Henrietta morì l’4 ottobre 1951, appena otto mesi dopo la diagnosi. Ma le sue cellule erano appena all’inizio di una straordinaria avventura scientifica.

Le cellule HeLa si diffusero rapidamente nei laboratori di tutto il mondo, rivoluzionando la ricerca biomedica. Nel 1953 furono utilizzate per sviluppare il vaccino contro la poliomelite, salvando milioni di bambini dalla paralisi. Nel 1956 permisero di studiare gli effetti delle radiazioni sulle cellule umane. Nel 1964 i sovietici le spedirono addirittura nello spazio per comprendere come l’ambiente spaziale influenzasse la biologia cellulare.

Grazie alle HeLa, gli scienziati hanno stabilito il legame tra papillomavirus e cancro cervicale, scoperta che è valsa il Premio Nobel a Harald zur Hausen. Hanno permesso di comprendere i meccanismi dell’invecchiamento cellulare, portando Elizabeth Blackburn, Carol Greider e Jack Szostak al Nobel nel 2009 per la scoperta del sistema telomeri-telomerasi. Oggi vengono utilizzate anche nella ricerca contro il Covid-19.

La famiglia Lacks scoprì l’esistenza delle cellule HeLa solo nel 1973, quando furono contattati da ricercatori che avevano bisogno di campioni genetici per risolvere problemi di contaminazione. Fino ad allora, nessuno aveva mai informato i parenti che le cellule di Henrietta erano diventate la base di un’industria biotecnologica multimiliardaria.

Mentre Otto Gey aveva distribuito gratuitamente le cellule per scopi di ricerca, molte aziende avevano costruito fortune commercializzandole, senza che la famiglia ricevesse mai alcun compenso. La questione ha sollevato importanti dibattiti etici sul consenso informato, sulla privacy genetica e sui diritti delle minoranze nei contesti medici.

Nel 2013, dopo che ricercatori tedeschi pubblicarono il genoma completo delle cellule HeLa senza autorizzazione, il National Institutes of Health ha finalmente raggiunto un accordo con la famiglia. Due discendenti di Henrietta siedono ora in un comitato che valuta le richieste di accesso ai dati genetici delle cellule HeLa.

La storia di Henrietta Lacks è diventata simbolo della necessità di equità nella ricerca medica. Nel 2010, il libro “La vita immortale di Henrietta Lacks” di Rebecca Skloot ha portato la sua vicenda all’attenzione del grande pubblico. Nel 2020, la Fondazione che porta il suo nome ha ricevuto le prime consistenti donazioni da istituzioni e aziende.

Oggi statue in suo onore si ergono a Bristol e nella sua città natale in Virginia, dove ha sostituito un monumento confederato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente il suo contributo alle scienze biomediche.