Oggi 6 agosto 2025 il mondo ricorda l’80esimo anniversario del giorno in cui Hiroshima fu devastata dalla prima bomba atomica, seguita 3 giorni dopo dall’esplosione su Nagasaki: due eventi che cambiarono per sempre la storia, non solo del Giappone ma dell’umanità intera. In pochi secondi le città furono ridotte a macerie, e le vite di centinaia di migliaia di persone furono stravolte se non distrutte. Vediamo insieme quali furono le conseguenze immediate di questa tragedia, e come essa ha continuato a segnare il Giappone e il resto del mondo nei decenni successivi.

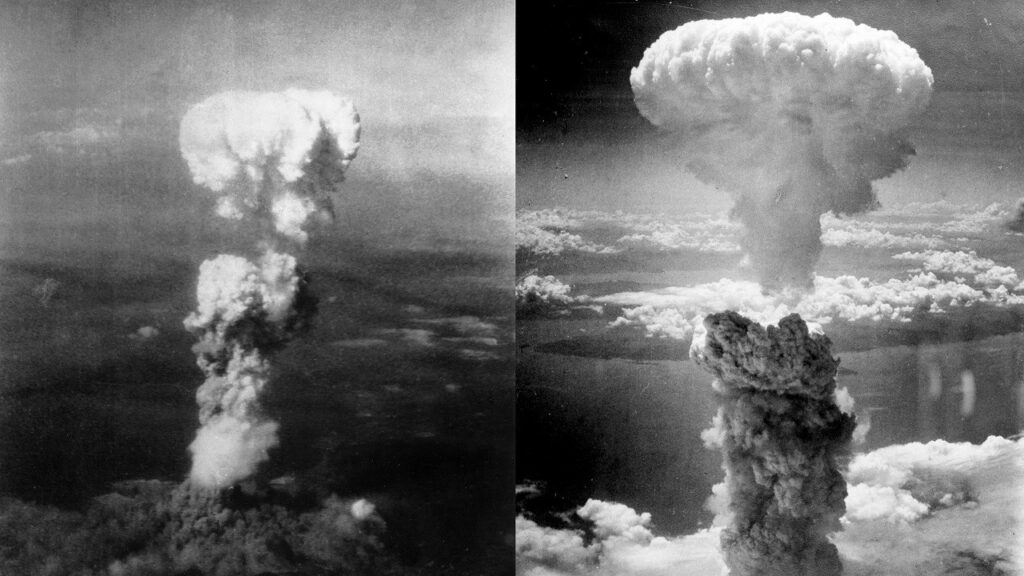

Il 6 agosto 1945, alle 8:15 del mattino, la bomba Little Boy esplose a 580 metri sopra Hiroshima, liberando un’energia equivalente a 15.000 tonnellate di TNT. 3 giorni dopo, il 9 agosto, Fat Man colpì Nagasaki. Gli effetti furono immediati e devastanti: a Hiroshima circa 80.000 persone morirono all’istante, mentre a Nagasaki le vittime immediate furono tra 40.000 e 75.000. Interi quartieri furono vaporizzati: case, scuole, ospedali svanirono in un lampo di luce accecante. Chi si trovava vicino al punto zero fu incenerito; più lontano, le persone furono travolte da un’onda d’urto capace di sradicare edifici e da un calore che scioglieva il vetro.

I sopravvissuti, noti come hibakusha, affrontarono un incubo: ustioni gravissime, ferite aperte e un misterioso “male da radiazioni” iniziarono a manifestarsi nei giorni successivi. Molti morirono entro poche settimane per avvelenamento da radiazioni, con sintomi come vomito, perdita di capelli e collasso degli organi interni. Le infrastrutture erano distrutte: ospedali, rete idrica e reti di comunicazioni non esistevano più. Hiroshima e Nagasaki, due città vivaci, furono trasformate in paesaggi spettrali di cenere e silenzio.

Le bombe non si limitarono a distruggere nel momento dell’esplosione: i loro effetti si protrassero per generazioni. Le radiazioni lasciarono un’eredità di malattie croniche. I tassi di leucemia, linfomi e tumori solidi aumentarono tra gli hibakusha nei decenni successivi, con picchi rilevati già negli anni ’50. Secondo studi medici, anche i figli dei sopravvissuti mostrarono un lieve incremento di anomalie genetiche, sebbene meno drammatico di quanto temuto inizialmente. La contaminazione ambientale rese alcune aree inabitabili per anni, complicando la ricostruzione.

Ma le ferite non furono solo fisiche: le conseguenze psicologiche e sociali furono altrettanto profonde. Gli hibakusha affrontarono stigma e discriminazione, poiché molti li consideravano “contaminati” o portatori di sventura, rendendo difficile per loro trovare lavoro o sposarsi. Il trauma collettivo, noto come “sindrome da bomba atomica”, segnò intere comunità, con sopravvissuti tormentati da incubi, sensi di colpa per essere sopravvissuti e paura del futuro. Il Giappone, già piegato dalla guerra, si trovò a ricostruire non solo città, ma anche la propria identità.

A lungo termine, Hiroshima e Nagasaki divennero simboli di pace e resilienza: entrambe le città furono ricostruite con una determinazione straordinaria, diventando oggi metropoli moderne. Hiroshima in particolare si trasformò in un centro globale per il disarmo nucleare, con il Parco della Pace e il Memoriale che attirano milioni di visitatori. Il Giappone, come nazione, abbracciò una Costituzione pacifista, rinunciando alla guerra come strumento di politica estera: un impegno nato anche dal trauma del 1945.

Eppure le bombe hanno cambiato il Giappone in modi più sottili. La paura delle radiazioni alimentò un rapporto complesso con l’energia nucleare, culminato anni dopo nel disastro di Fukushima del 2011, che riaccese il dibattito sull’eredità atomica. A livello culturale, le bombe hanno ispirato opere d’arte, film e libri, come il manga Barefoot Gen, che raccontano il dolore e la speranza dei sopravvissuti. La memoria degli hibakusha è diventata una voce potente contro la proliferazione nucleare, un monito che risuona ogni anno durante le commemorazioni.

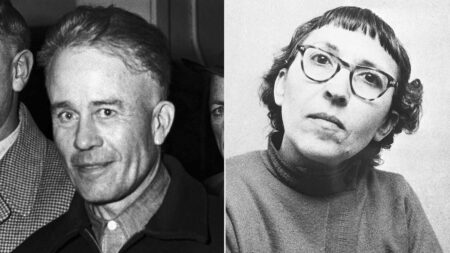

Nel 2023, il film Oppenheimer di Christopher Nolan ha riportato l’attenzione sulla creazione della bomba atomica raccontando la vita di J. Robert Oppenheimer, il “padre” dell’arma nucleare. Ma il regista James Cameron ha sollevato una critica tagliente: il film, seppur magistralmente diretto, non mostra le devastanti conseguenze delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, concentrandosi invece sul dramma personale degli scienziati e sulle dinamiche politiche.

Per Cameron questa scelta rappresenta una “scappatoia morale”, che rischia di edulcorare l’orrore vissuto dalla popolazione giapponese. La polemica ha acceso un dibattito: può un film raccontare solo una parte della storia senza tradire la verità? Per molti l’assenza delle immagini dei crateri fumanti e delle sofferenze degli hibakusha ha lasciato un vuoto, rendendo il film potente ma incompleto.