La pareidolia è un fenomeno psicologico per cui si percepiscono forme familiari, volti o oggetti noti in stimoli visivi o uditivi vaghi e casuali. Rientra nei cosiddetti bias percettivi, ovvero deviazioni sistematiche del processo cognitivo che influenzano la percezione della realtà.

Il termine deriva dal greco para (“vicino a”, “simile”) e eidōlon (“immagine”), e descrive l’illusione di riconoscere significati noti dove in realtà non ne esistono. La pareidolia è alla base di molte interpretazioni di immagini ambigue, come volti intravisti nelle nuvole, figure umane su superfici rocciose, o suoni che sembrano parole in registrazioni casuali (fenomeno noto come pareidolia uditiva).

Numerose immagini circolate nel tempo hanno acquisito notorietà per via della pareidolia. Tra gli esempi più emblematici c’è il “Volto su Marte”: fotografato dalla sonda Viking 1 nel 1976 nella regione di Cydonia, fu interpretato da molti come una struttura artificiale. Immagini successive ad alta risoluzione hanno dimostrato che si tratta di una formazione naturale.

O i volti nelle nuvole o nella vegetazione, a partire dal caso della Puppy Mountain in Cina. Infine, c’è il famoso toast con il volto della Madonna, un caso diventato virale negli anni 2000, venduto su eBay per decine di migliaia di dollari.

Perché il cervello “vede” ciò che non c’è? Secondo numerosi studi neuroscientifici, la pareidolia è una conseguenza dell’evoluzione. Il sistema visivo umano è fortemente specializzato nel riconoscimento dei volti (face recognition), tanto da reagire anche a configurazioni minime che ricordano occhi, naso e bocca.

In particolare, l’area cerebrale coinvolta è la fusiform face area (FFA), situata nel giro fusiforme del lobo temporale. Uno studio pubblicato su Cortex nel 2009 ha mostrato che la FFA si attiva anche quando le immagini sono ambigue o prive di reali tratti facciali.

Un esperimento condotto dall’Università di Sydney nel 2020 ha dimostrato che il cervello non solo riconosce volti in oggetti inanimati, ma attribuisce loro emozioni. Questo meccanismo ha avuto valore adattativo: riconoscere rapidamente un volto ostile o amichevole aumentava le probabilità di sopravvivenza.

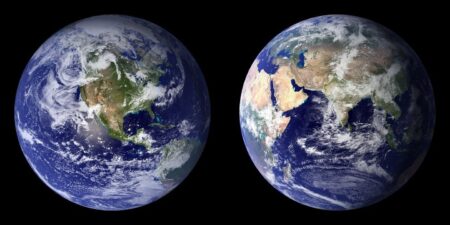

Secondo la NASA, la tendenza umana a riconoscere volti o forme familiari in immagini spaziali è un effetto prevedibile, non indicativo di strutture artificiali. Le sonde Viking, Mars Global Surveyor e Mars Reconnaissance Orbiter hanno permesso di rivedere numerose anomalie attribuite a strutture aliene, confermando trattarsi di illusioni ottiche causate da ombre e risoluzione limitata.

La American Psychological Association (APA) definisce la pareidolia come un esempio di apofenia, ossia la tendenza a percepire collegamenti significativi in dati casuali. Questo fenomeno è anche oggetto di studi in psicologia cognitiva e neuroscienze computazionali, in particolare nell’ambito delle reti neurali e dell’AI, che replicano talvolta errori simili nell’interpretazione visiva.