Si celebra oggi un anniversario silenzioso: quello del 1° agosto 1774, quando fu ufficialmente riconosciuto l’ossigeno, l’elemento che dà vita al nostro mondo. Questa scoperta, la cui paternità è contesa tra alcune delle menti più brillanti del XVIII secolo, non è solo un capitolo di chimica, ma una rivoluzione che ha cambiato il nostro modo di comprendere la natura. Da alchimisti curiosi a scienziati illuminati, la storia dell’ossigeno è un intreccio di esperimenti, rivalità e intuizioni geniali.

L’ossigeno, il gas che costituisce il 21% dell’atmosfera terrestre, non fu “scoperto” da una sola persona, ma da un trio di scienziati che, ciascuno a suo modo, ne svelarono i segreti. Il primo a isolare l’ossigeno fu probabilmente Carl Wilhelm Scheele, un farmacista svedese che intorno al 1772 ottenne il gas scaldando ossido di mercurio e nitrato di potassio. Scheele lo chiamò “aria di fuoco” per la sua capacità di alimentare le fiamme, ma la sua scoperta, pubblicata solo nel 1777, rimase nell’ombra.

Poco tempo dopo, il 1° agosto 1774, il prete e chimico inglese Joseph Priestley compì un esperimento decisivo: riscaldando ossido di mercurio con una lente per concentrare la luce solare, raccolse un gas che rendeva le candele più luminose e i topi da laboratorio più vivaci. Priestley lo definì “aria deflogistizzata”, credendo ancora nella teoria del flogisto, che considerava il fuoco come una sostanza rilasciata durante la combustione. La sua scoperta, annunciata subito, gli valse il riconoscimento come “padre” dell’ossigeno.

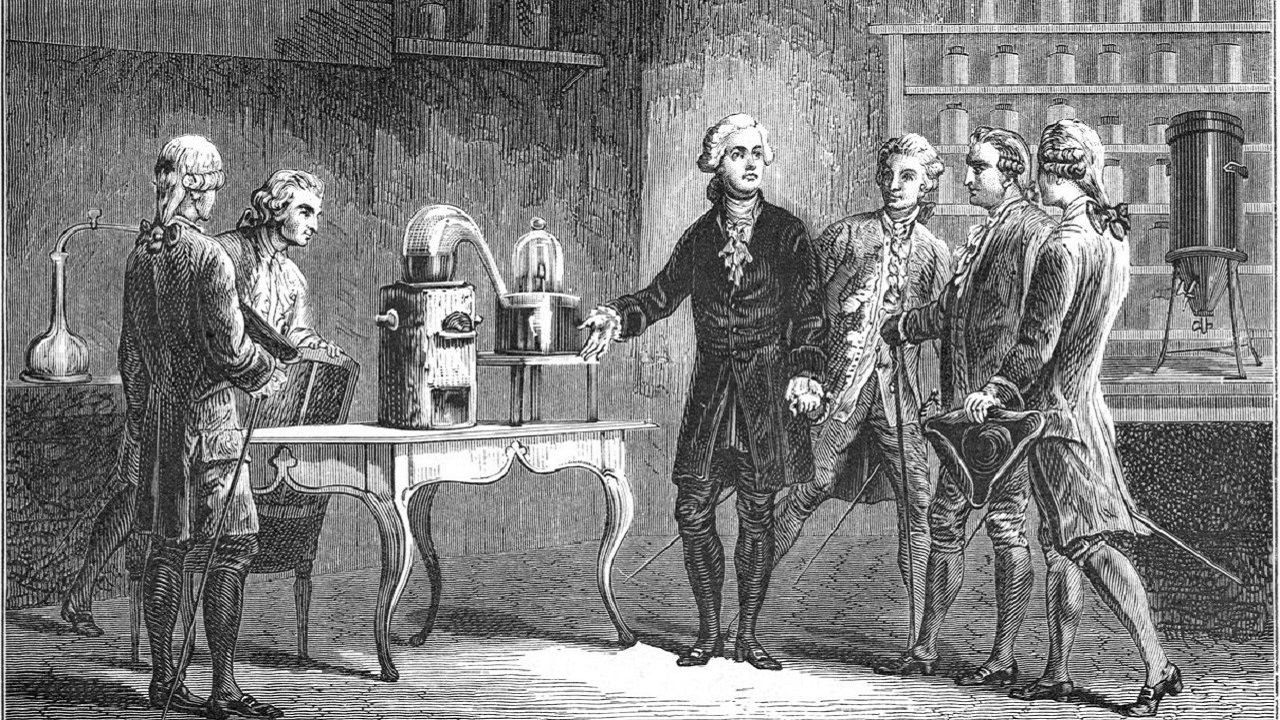

Fu però il chimico francese Antoine Lavoisier a dare un senso compiuto a queste osservazioni: negli anni successivi egli dimostrò infatti che l’ossigeno era un elemento chimico essenziale per la combustione e la respirazione, ribaltando la teoria del flogisto. Nel 1778 coniò il nome “oxygène” (dal greco, “generatore di acido”), ponendo le basi della chimica moderna. La sua mente analitica trasformò un gas misterioso in un pilastro della scienza.

La scoperta dell’ossigeno avvenne in un’epoca di fermento intellettuale, durante l’Illuminismo, quando gli scienziati iniziavano a sfidare le vecchie credenze alchemiche. Gli esperimenti di Scheele, Priestley e Lavoisier non si limitarono a identificare un gas: cambiarono il nostro modo di vedere il mondo. L’ossigeno si rivelò fondamentale non solo per la combustione e la respirazione, ma anche per processi biologici e industriali, dalla fotosintesi alla produzione di acciaio. La collaborazione indiretta tra questi scienziati, unita alle loro rivalità, accelerò il progresso: una ulteriore dimostrazione di come i meriti scientifici siano spesso collettivi, seppur non privi di competizione.

Nonostante il loro genio, i tre protagonisti della scoperta dell’ossigeno non ebbero vita facile: Scheele, isolato in Svezia, non ottenne il credito che meritava durante la sua vita; Priestley, pur celebrato, fu perseguitato per le sue idee politiche radicali e costretto a emigrare in America; Lavoisier, figura centrale della Rivoluzione Scientifica, fu ghigliottinato nel 1794 durante la Rivoluzione Francese, vittima di un’epoca turbolenta. Inoltre la teoria del flogisto, che Priestley difese fino alla fine, rallentò l’accettazione delle idee di Lavoisier, mostrando quanto anche la scienza possa essere ostacolata da pregiudizi.