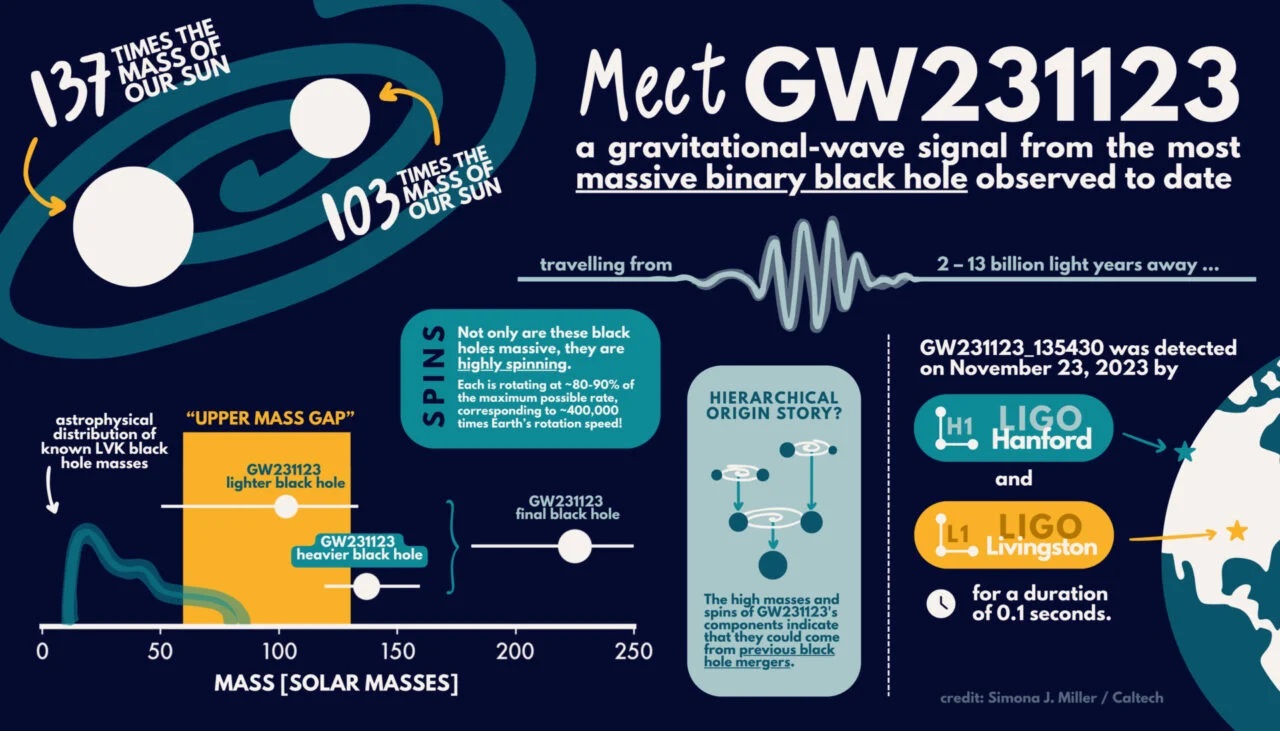

Il 23 novembre 2023, i rivelatori LIGO hanno captato le onde gravitazionali prodotte dalla collisione più violenta mai registrata: due buchi neri giganteschi di 103 e 137 masse solari si sono scontrati a 10 miliardi di anni luce dalla Terra, creando un mostro cosmico di 265 masse solari. L’evento, catalogato come GW231123, contraddice completamente i modelli attuali di formazione stellare, poiché buchi neri di queste dimensioni non dovrebbero esistere secondo le teorie vigenti. I due oggetti ruotavano 400.000 volte più velocemente della Terra, vicino al limite teorico massimo, suggerendo che fossero già il prodotto di precedenti fusioni di buchi neri più piccoli. Questa scoperta rivoluzionaria costringe gli scienziati a ripensare completamente la nostra comprensione di come si formano questi oggetti misteriosi nell’universo primordiale.

Entriamo nel dettaglio. Le onde gravitazionali sono come increspature nello spazio-tempo, simili alle onde che si formano quando si getta un sasso in uno stagno. Quando eventi cosmici estremamente violenti accadono nell’universo, creano queste perturbazioni che viaggiano alla velocità della luce in tutte le direzioni. Tuttavia, la maggior parte di questi eventi produce onde così deboli che quando raggiungono la Terra sono praticamente impercettibili. Solo le collisioni più catastrofiche, come quella tra due buchi neri massicci, generano onde abbastanza potenti da essere rilevate dai nostri strumenti più sensibili.

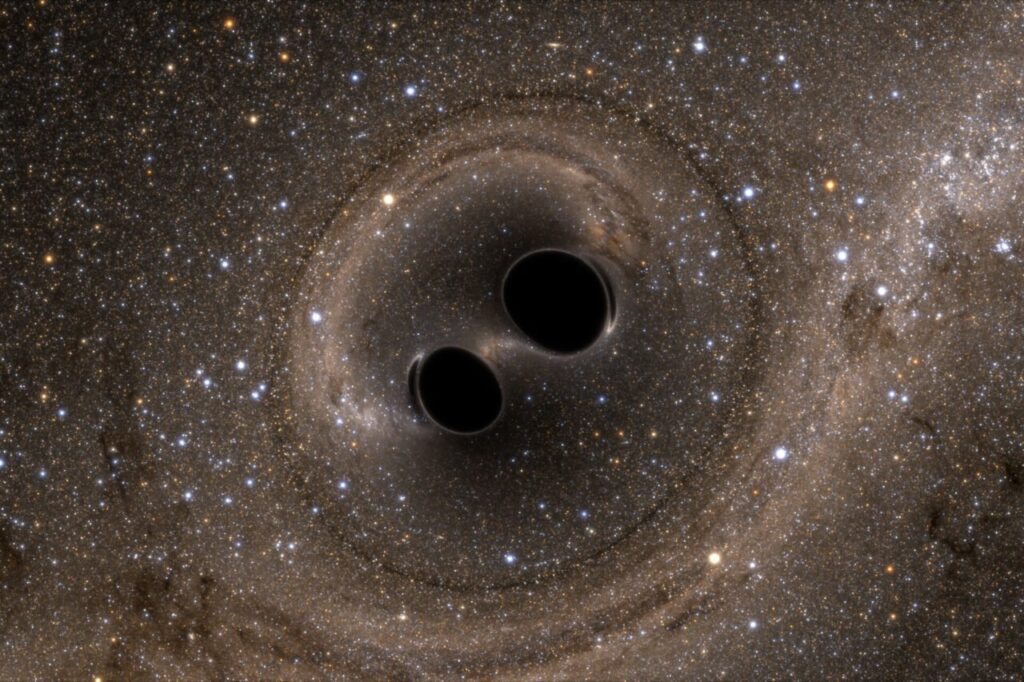

I buchi neri sono tra gli oggetti più misteriosi dell’universo. Si formano quando stelle molto massicce, almeno 20-30 volte più pesanti del Sole, esauriscono il loro combustibile nucleare e collassano su se stesse. La materia si comprime in un volume incredibilmente piccolo, creando una gravità così intensa che nemmeno la luce può sfuggire. Questo è il motivo per cui li chiamiamo “buchi neri”: non emettono luce visibile e appaiono come regioni completamente buie nello spazio.

Il LIGO, acronimo di Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory, è un sistema di rivelatori che ha rivoluzionato la fisica nel 2015 quando ha registrato per la prima volta le onde gravitazionali. Questo successo ha valso il Premio Nobel per la Fisica nel 2017. Il sistema è composto da due strutture identiche, una nello stato di Washington e una in Louisiana, che lavorano insieme per confermare le rilevazioni. Ogni rivelatore utilizza laser incredibilmente precisi per misurare variazioni nello spazio-tempo migliaia di volte più piccole della larghezza di un protone.

Il segnale GW231123 è stato rilevato simultaneamente da entrambi i rivelatori LIGO per una durata di appena 0,1 secondi. In questo brevissimo momento, gli strumenti hanno registrato la “fase di ringdown”, ovvero il momento in cui i due buchi neri appena fusi hanno formato un nuovo buco nero che ha “suonato” come una campana prima di stabilizzarsi. L’analisi del segnale ha rivelato dettagli sorprendenti. I due buchi neri originali avevano masse di 103 e 137 volte quella del Sole e ruotavano su se stessi a una velocità incredibile, circa 400.000 volte più veloce della rotazione terrestre.

Questa velocità di rotazione è vicina al limite teorico massimo previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein. Quando un buco nero ruota così velocemente, si deforma leggermente, diventando meno sferico e più schiacciato ai poli. Questa caratteristica rende il segnale gravitazionale molto più complesso da interpretare e rappresenta una sfida per i modelli teorici attuali.

La massa finale del buco nero risultante dalla fusione raggiunge le 265 volte quella del Sole, superando di gran lunga il precedente record di 140 masse solari stabilito da un evento chiamato GW190521. Per mettere in prospettiva queste dimensioni, consideriamo che il buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea, ha una massa di circa 4 milioni di volte quella del Sole, ma si è formato attraverso un processo completamente diverso, accrescendosi lentamente nel corso di miliardi di anni.

La scoperta presenta un enigma fondamentale per la fisica stellare. Secondo i modelli attuali di evoluzione stellare, buchi neri di queste dimensioni non dovrebbero esistere. Esiste infatti quello che gli scienziati chiamano “gap di massa” o “zona proibita”, un intervallo di masse compreso tra circa 50 e 120 masse solari dove la teoria prevede che non possano formarsi buchi neri attraverso il collasso diretto di una stella. Questo perché stelle così massicce dovrebbero distruggere completamente se stesse in esplosioni chiamate supernove a instabilità di coppia, senza lasciare alcun resto.

La spiegazione più probabile per l’esistenza di questi buchi neri giganti è che si siano formati attraverso fusioni successive di buchi neri più piccoli. In altre parole, i due oggetti che si sono scontrati per creare GW231123 erano probabilmente già il risultato di precedenti fusioni. Questo processo a catena spiegherebbe sia le loro masse enormi sia la loro rotazione estrema, poiché ogni fusione tende ad aumentare la velocità di rotazione del buco nero risultante.

Dal 2015, la collaborazione LIGO-Virgo-KAGRA ha rilevato circa 300 fusioni di buchi neri, creando un catalogo sempre più ricco di questi eventi cosmici. Ogni rilevazione aggiunge un tassello alla nostra comprensione di come si formano, evolvono e interagiscono i buchi neri nell’universo.

La ricerca continuerà nei prossimi anni con rivelatori ancora più sensibili e avanzati. Gli scienziati stimano che entro i prossimi 10-15 anni saremo in grado di osservare tutte le fusioni di buchi neri che avvengono nell’universo osservabile. Questo ci permetterà di costruire una mappa completa di questi eventi e forse di scoprire fenomeni ancora più sorprendenti.