Se si è in estate fa caldissimo. Al contrario, in inverno si battono i detti dal freddo. Fin qui le reazioni empiriche ai naturali cambiamenti meteorologici, con notizie che si rincorrono anche solo a poche ore di distanza, spesso dai toni esagerati. Ma cosa si nasconde dietro a un bollettino del tempo? Ebbene, quelle semplici previsioni rappresentano infatti il risultato di calcoli matematici avanzati che richiedono alcuni dei computer più potenti al mondo per essere elaborati. Le previsioni meteorologiche nascono da equazioni differenziali matematiche che descrivono la fisica e la dinamica dell’atmosfera, note come equazioni primitive dei moti atmosferici. Queste formule matematiche calcolano come si evolvono nel tempo parametri fondamentali come vento, pressione atmosferica, temperatura e umidità, determinando poi se avremo Sole, nuvole o precipitazioni.

L’atmosfera terrestre viene trattata come un enorme fluido gassoso che scorre intorno al pianeta. Le previsioni meteo sono quindi il risultato di un’analisi completa della situazione meteorologica presente, proiettata verso il futuro attraverso modelli fisico-matematici elaborati da supercomputer.

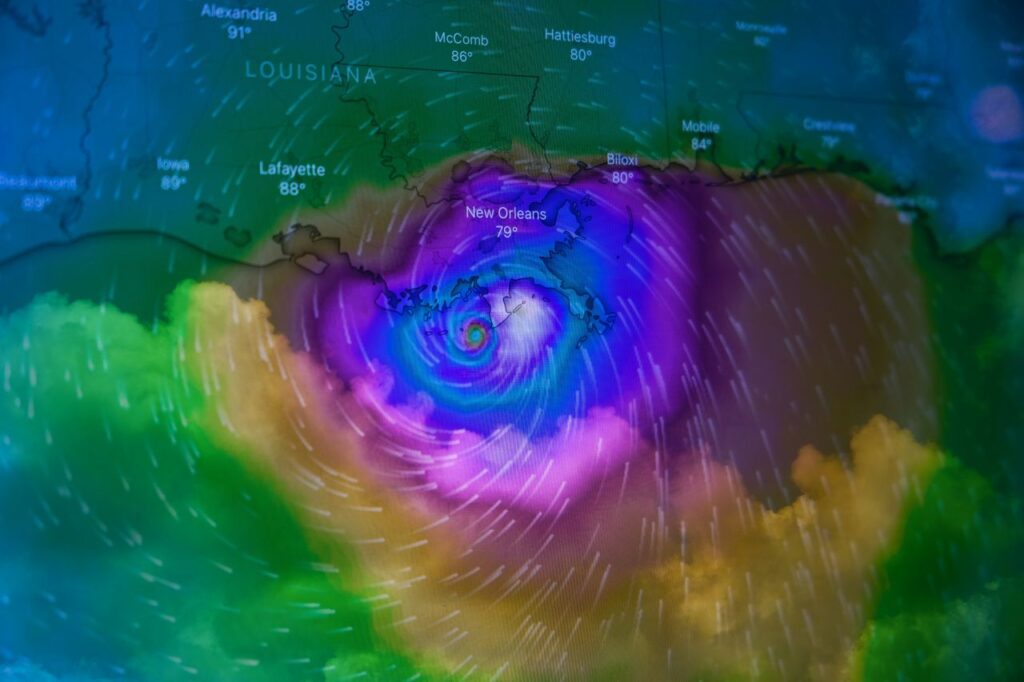

Per elaborare previsioni accurate, è necessario conoscere le condizioni meteorologiche attuali di tutto il pianeta. Il meteo di una specifica località è infatti influenzato da fenomeni che accadono anche a migliaia di chilometri di distanza. I meteorologi raccolgono osservazioni su temperatura, pressione atmosferica, umidità, precipitazioni e velocità del vento da stazioni meteorologiche, satelliti meteorologici e palloni sonda distribuiti in tutto il mondo.

Questi dati vengono organizzati secondo un reticolo tridimensionale che copre l’intero globo terrestre, ma non ogni singolo punto può essere monitorato direttamente. Questo rappresenta già una prima fonte di approssimazione nei calcoli.

I principali modelli meteorologici globali sono l’Integrated Forecasting System (IFS) del Centro Meteorologico Europeo ECMWF e il Global Forecasting System (GFS) del centro meteorologico americano NOAA. Questi sistemi forniscono previsioni fino a 10-15 giorni con una risoluzione spaziale di circa 25-28 chilometri.

I dati globali vengono poi elaborati dai modelli meteorologici locali (LAM), che offrono una precisione spaziale maggiore – pochi chilometri – ma con un orizzonte temporale più limitato. Ogni passaggio dal modello globale a quello locale introduce nuovi margini di errore, motivo per cui le previsioni mantengono affidabilità elevata solo per 2-3 giorni.

Tutto fila sempre liscio? Non proprio. L’atmosfera è un sistema fisicamente caotico, dove piccolissimi cambiamenti iniziali possono provocare conseguenze enormi nel tempo. Una frana in montagna può modificare i venti locali, che a loro volta alterano umidità, precipitazioni e temperature in una reazione a catena imprevedibile.

Questo fenomeno, noto come “effetto farfalla”, rappresenta il limite teorico fondamentale delle previsioni meteorologiche. Gli errori di calcolo e di misurazione, strutturalmente inevitabili, tendono ad amplificarsi esponenzialmente nel tempo.

Sapete qual è la nazione che sfida di più i meteorologi? Sì, l’Italia. La morfologia italiana – stretta, lunga, attraversata dalle montagne, circondata da tre mari diversi e influenzata dalle Alpi a nord – crea un ambiente atmosferico particolarmente instabile. L’Italia subisce contemporaneamente l’influenza del continente europeo da nord-ovest, di quello asiatico da sud-est e di quello africano da sud.